Dieses Video kommt von YouTube

Mit dem Abspielen kann YouTube Ihr Surf-Verhalten mitverfolgen.

Voices

Dieses Video kommt von YouTube

Mit dem Abspielen kann YouTube Ihr Surf-Verhalten mitverfolgen.

Voices

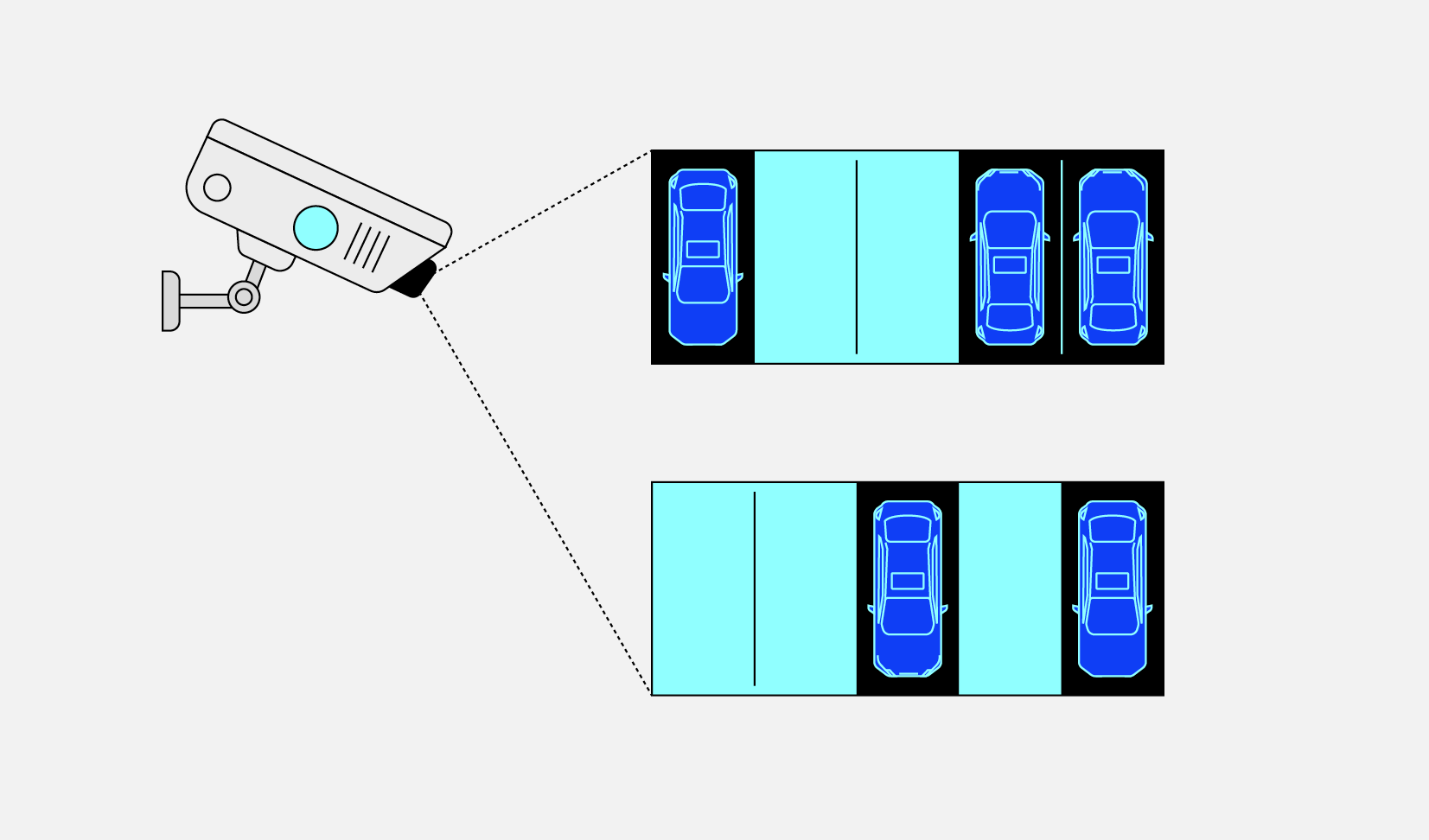

Parquery, ein Spin-off der ETH, ist ein Softwareunternehmen mit Sitz in Zürich, spezialisiert auf Computer Vision, einem Feld innerhalb der künstlichen Intelligenz (KI), das es Computern ermöglicht, aussagefähige Informationen aus digitalen Bildern und Videos zu gewinnen. Dank der Innovation-Sandbox und der Zusammenarbeit mit der Stadt Frauenfeld leisten sie nun einen massgeblichen Beitrag dazu, Parkplätze vor Ort effizienter und unter Berücksichtigung von Datenschutzaspekten zu nutzen. Zudem stellen die Innovation-Sandbox sicher, dass auch andere Gemeinden von ihrem bahnbrechenden Projekt profitieren können.

Die Innovation-Sandbox für Künstliche Intelligenz ist eine Testumgebung für die Umsetzung von KI-Vorhaben. Die Sandbox soll verantwortungsvolle Innovation fördern, indem die Verwaltung und teilnehmende Organisationen eng an regulatorische Fragestellungen arbeiten und die Nutzung von neuartigen Datenquellen ermöglichen.

Open Calls

Dieses Video kommt von YouTube

Mit dem Abspielen kann YouTube Ihr Surf-Verhalten mitverfolgen.

Voices

Künstliche Intelligenz dringt inzwischen in alle Arbeits- und Lebensbereiche vor. Welche Rolle spielt KI jedoch bei der Infrastruktur-Wartung? Die Innovation-Sandbox widmet sich gemeinsam mit IBM Research und pixmap gmbh in einem Forschungsprojekt dieser Frage.

Was ist die Innovation Sandbox?

Die Sandbox ist eine Testumgebung für die Umsetzung von KI-Vorhaben. Die Sandbox soll verantwortungsvolle Innovation fördern, indem die Verwaltung und teilnehmende Organisationen eng an regulatorische Fragestellungen arbeiten und die Nutzung von neuartigen Datenquellen ermöglichen.

Aktuelles

Die SVSM Awards sind von der Schweizerischen Vereinigung für Standortmanagement SVSM vergebene Auszeichnungen für zielgerichtete, effektive und innovative Projekte aus den Bereichen Standortmarketing, Standortentwicklung und Wirtschaftsförderung. Die SVSM Awards richten sich an kleine wie grosse Projekte – von lokal bis national – und möchten die Vielfalt und Qualität sowie die Innovationskraft von Projekten aus dem ganzen Land sichtbar machen. Sie sind somit nicht nur Belohnung, sondern auch Ansporn für Akteure im Standortmanagement und der Wirtschaftsförderung; und das seit 2007.

Für die diesjährigen Awards sind 12 Bewerbungen aus der ganzen Schweiz eingegangen – von Basel über Uri bis Bad Ragaz. Eine Jury hat diese anhand festgelegter Kriterien bewertet und die folgenden fünf Projekte für die Awards 2023 nominiert:

Mit der Nomination ist den Bewerbenden aber noch kein Award auf sicher: Mitte September haben alle Nominierten die Gelegenheit, ihre Projekte der Jury zu präsentieren, die anschliessend die Preisträger/innen wählt. Die Jury setzt sich zusammen aus den folgenden Fachpersonen: Katharina Hopp, Jury-Präsidentin und Vorstandsmitglied SVSM; Botschafter Dr. Eric Jakob, Leiter der Direktion für Standortförderung SECO; Pascal Jenny, Präsident Arosa Tourismus; Karin Jung, Leiterin Amt für Wirtschaft und Arbeit Kanton St.Gallen; Prof. Dr. Markus Schmidiger, Leiter Kompetenzzentrum Immobilien Hochschule Luzern; Sonja Wollkopf-Walt, CEO Greater Zurich Area.

Die Vergabe der Awards findet am Donnerstag, 16. November 2023, im Rahmen der hybriden Fachtagung „SVSM Dialog Wirtschaftsförderung“ im Kino Capitol in Olten statt. An diesem Anlass wird auch eine verdiente Persönlichkeit als Standortmanager/in des Jahres ausgezeichnet.

Schweizerische Vereinigung für Standortmanagement SVSM

Die SVSM ist der Dachverband der Standort- und Wirtschaftsförderungen in der Schweiz. Als solcher versteht sie sich als praxisorientierte und unabhängige Anlaufstelle für Fragen rund um das Standortmanagement und die Wirtschaftsförderung. Die SVSM zählt rund 80 Mitglieder aus den Bereichen Standortförderung, Regionenmarketing, Wirtschaftsförderung und Immobilien. Die Vereinigung fördert den interdisziplinären Erfahrungsaustausch und das Networking und setzt sich für die Professionalität im Standortmanagement ein. Mit der Veranstaltungsreihe „SVSM Dialog“ organisiert die SVSM halbjährlich eine hybride Fachtagung mit wechselndem Fokus auf dem Standortmanagement bzw. der Wirtschaftsförderung. Seit 2007 vergibt die Organisation die SVSM Awards für innovative Projekte in den Bereichen Standort- und Wirtschaftsförderung und wählt eine verdiente Persönlichkeit als Standortmanager/in des Jahres.

Aktuelles

«Regulatory sandboxes» gibt es in vielen Formen. Der Begriff selbst hat oft verschiedene Konnotationen. Sandboxes können eingeführt werden, um Innovationen und die Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle zu fördern. Sie können dazu beitragen, ein effizienteres Dienstleistungssystem zu schaffen und ein besseres Risikomanagement zu gewährleisten. Durch den Einsatz von Sandboxes können die Regulierungsbehörden auch ein besseres Verständnis dafür gewinnen, wie neu entstehende Technologien und Geschäftsmodelle mit dem Rechtsrahmen interagieren.

Das Webinar stützt sich auf die Erfahrungen der bereits funktionierenden KI-Sandboxes in Norwegen, Spanien und der Schweiz sowie auf Beiträge aus der Industrie, um die verschiedenen Vorteile, die sie bieten, zu untersuchen, die mit diesen Vorteilen verbundenen Risiken und Kosten zu erörtern und bewährte Verfahren vorzuschlagen, mit denen die politischen Entscheidungsträger diese abmildern könnten.

Link zum Webinar-Video.

Studien

Das Ziel des Leitfadens ist es, rechtliche Fragen im Bereich von autonomen Systemen zu klären. Der Fokus liegt auf geschäftlich genutzten Systemen mit Bodenkontakt, die sich im öffentlichen Raum bewegen.

Der Leitfaden richtet sich vor allem an Hersteller, die stark auf die Produktentwicklung fokussiert sind. Sie verfügen oftmals über geringes Know-how und limitierte Ressourcen, um regulatorische Aspekte abzuklären bzw. abklären zu lassen. Aus diesem Grund soll der nachfolgende Leitfaden eine Übersicht über die wichtigsten Fragen geben und als Einstiegspunkt für eine detaillierte und herstellerspezifische Vertiefung dienen. Die Inhalte des Leitfadens richten sich ausschliesslich an Hersteller in der Schweiz.

Studien

Durch den Einsatz von Bilderkennung, entwickelt vom ETH-Spin-off Parquery AG, ermöglicht dieses Projekt im Rahmen der Innovation-Sandbox für KI eine effiziente Erfassung und Analyse der Parkplatzbelegung in Echtzeit. Diese Technologie, die auf anonymisierten Kamerabildern basiert, verbessert nicht nur die städtische Verkehrsplanung, sondern trägt auch zur Lebensqualität der Bevölkerung bei, indem sie den Suchverkehr reduziert.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Datenschutz: Dank Privacy-by-Design-Massnahmen, wie der Verwendung von Bildern mit geringer Auflösung, wird die Erkennung von Gesichtern und Nummernschildern verhindert und somit der Schutz persönlicher Daten gewährleistet. Dieses Projekt demonstriert, wie moderne Technologien zur Bewältigung urbaner Herausforderungen beitragen können, und bietet wertvolle Best-Practice-Empfehlungen für andere Städte und Gemeinden in der Schweiz.

Aktuelles

Künstliche Intelligenz (KI) ist unaufhaltsam auf dem Vormarsch und hat ein enormes Potenzial. Allerdings gibt es noch viele offene Fragen – auch was die Regulierung betrifft. Der Kanton Zürich bringt schon seit langem die praktische Anwendung von KI voran. Im Frühling 2022 wurde die «Innovation-Sandbox» eingeführt. Sie dient als Lernumgebung – quasi wie ein Labor – in welcher Firmen, Organisationen und Verwaltung KI-Vorhaben umsetzen und Expertise im Bereich KI-Einsatz entwickeln. Daraus sind schon mehrere Leitfäden zu rechtlichen Aspekten und Empfehlungen zur technischen Implementierung von KI-Anwendungen entstanden.

Auch in anderen Ländern laufen ähnliche Sandbox-Projekte, zum Teil mit unterschiedlichen Ansätzen. Deshalb hat die Standortförderung im Kanton Zürich gemeinsam mit dem europäischen KI-Netzwerk CLAIRE erstmals den «AI Sandbox Summit» organisiert und Fachleute aus sechs europäischen Ländern eingeladen: Deutschland, Belgien, Norwegen, Grossbritannien, Frankreich und Spanien. Das Ziel war es, sich zu vernetzen, auszutauschen und von den Erfahrungen anderer zu lernen.

Auf welche Themen fokussieren die Projekte? Was sind die Teilnahmebedingungen für die Organisationen? In welcher Form werden die Resultate präsentiert? Zunächst teilten die Sandbox-Expertinnen und -Experten Erfolgsfaktoren und länderübergreifende Erkenntnisse. Im zweiten Teil der Veranstaltung entwickelten die Teilnehmenden Ansätze, wie man den Mehrwert für Verwaltung, Forschung und Wirtschaft erhöhen kann.

Für Raphael von Thiessen von der Standortförderung Kanton Zürich und Projektleiter der «Innovation-Sandbox» war die Veranstaltung im FFHS Campus Zürich ein voller Erfolg: «Die Teilnehmenden haben enorm vom Austausch und den Erfahrungen in anderen Ländern profitiert und Optimierungspotenzial für die eigenen Projekte eruiert.» Auch eine länderübergreifende Zusammenarbeit wurde andiskutiert, zum Beispiel eine zentrale Projektdatenbank mit Erkenntnissen aus allen europäischen Sandbox-Fallbeispielen. Die Erkenntnisse aus dem Workshop werden demnächst auf der Webseite der kantonalen Standortförderung sowie auf der Webseite des europäischen KI-Netzwerks CLAIRE veröffentlicht. Im Kanton Zürich sollen die gesammelten Eindrücke in die zweite Phase der «Innovation-Sandbox» einfliessen.

Standortförderung Kanton Zürich

Europäisches KI-Netzwerk CLAIRE

Autor: Amt für Wirtschaft - Kanton Zürich

15 Teilnehmende tauschten sich am AI Sandbox Summit aus. Quelle: CLAIRE / Hannah Lea Dykast

Welche Erkenntnisse kann ich für mein eigenes Projekt mitnehmen? Darüber diskutierten die Teilnehmenden in verschiedenen Workshops. Quelle: CLAIRE / Hannah Lea Dykast

Aktuelles

Ab dem 1. März 2024 wird der Kanton Zürich einen Digital Innovation Hub besitzen. Das kantonale Labor wird von Maren Kottler geleitet, die zuvor als Managerin Foresight & Open Innovation bei der Schweizerischen Post gearbeitet hat. Dies bestätigt die Finanzdirektion, bei der das Amt für Informatik (AFI) angesiedelt ist, auf Anfrage. Unter ihrer Leitung sollen vier Fachleute eine Community-Plattform etablieren und bereits gestartete Vorhaben wie die KI-Sandbox sowie Akteure aus Bildung, Wirtschaft und Verwaltung verzahnen.

Derzeit sucht der Kanton über 14 Bereiche eine Menge IT-Dienstleistungen für das Applikationsmanagement, darunter für Virtual und Augmented Reality, Künstliche Intelligenz, Internet of Things und Blockchain. Eine zentrale Übersicht über die Innovationsthemen gibt es derzeit noch nicht, wie ein Pressesprecher der Finanzdirektion erklärt. Das soll der Digital Innovation Hub ändern. Dessen Community-Plattform soll einen Überblick über die innovativen Projekte der Verwaltung erlauben und den Technologietransfer unter den Projekten ermöglichen.

Für Blockchain-Anwendungen erhofft sich der Kanton Anbieter, die bei Bedarf bis 2027 jährlich 300 Personentage stemmen können. Es geht um Projekte für Applikationen, aber auch um Machbarkeitsstudien, Beratung und Schulung von Mitarbeitenden des Kantons. Schliesslich wird auch Support und Unterstützung im Betrieb verlangt.

Es handelt sich aber eher um eine präventive Beschaffung. Konkrete Projekte, in denen Blockchain für die Abwicklung von Geschäftsvorhaben eingesetzt oder dies mindestens geprüft werde, seien derzeit nicht bekannt, heisst es von der Pressestelle. Es sei aber nicht auszuschliessen, dass die Technologie in Produkten von Lieferanten zum Einsatz komme.

Anders sieht es mit Künstlicher Intelligenz aus. Die Technologie wird in Voice- und Chatbots bereits eingesetzt, wo sie die Intention von Usern erkennen und entsprechende Antworten liefern sollen. Weitere KI-Projektbeispiele sind der "Digital Learning Hub" des Mittel- und Berufsschulamts und die "Innovations-Sandbox" der Volkswirtschaftsdirektion. Der KI-Einsatz ist in einem kantonalen Leitfaden umschrieben, aktuelle Projekte sind auf der Kantonswebsite aufgelistet.

Auch IoT-Geräte werden im Kanton bereits eingesetzt. So nutzt das Amt für Informatik unter den Tischen verbaute Sensoren. Diese generieren Daten bezüglich der Belegung der Arbeitsplätze. Weitere Sensoren erzeugen Informationen zum Raumklima und zu der Akustik. An Augmented und Virtual Reality wird an der Bildungs- und Forschungsanstalt Strickhof geforscht. An der Olma wurde am Strickhof-Stand laut Medienstelle mittels VR-Brille aufgezeigt, wie die Innereien einer Kuh aussehen und mit welchen Fütterungsstrategien die Verdauung beeinflusst wird.

Autor: Thomas Schwendener

Foto: Rico Reutimann / Unsplash

Studien

Die Auswertung der «Innovation-Sandbox für Künstliche Intelligenz» hat gezeigt, dass menschliche Übersetzungen für amtliche Dokumente unverzichtbar bleiben. Das Training von spezifischen Übersetzungsmodellen für die Verwaltung und die Integration von Verwaltungsterminologie in bestehende Lösungen können jedoch einen klaren Mehrwert bieten. Spezialisierte Schweizer Anbieter können die Übersetzungsqualität steigern und die Datensicherheit verbessern. Der Einsatz von spezifischen Modellen für die Verwaltung, die auf die Bedürfnisse von einzelnen Ämtern oder Einheiten angepasst werden können, ist langfristig ein vielversprechender Ansatz.

Aktuelles

Verschieden Organisationen wie Startups, KMU, Grossunternehmen oder Forschungsinstitute erhalten durch die Sandbox Zugang zu regulatorischem Know-how und neuartigen Datenquellen. Im Gegenzug werden sämtliche Erkenntnisse und Resultate öffentlich geteilt.

Im Kontrast zu vielen ausländischen Ansätzen geht die Innovation-Sandbox für KI einen Schritt weiter, indem einige der eingereichten Projekte nicht nur überprüft, sondern auch praktisch umgesetzt werden.

Das Ziel ist es verantwortungsvolle Innovation unter Berücksichtigung von rechtlichen und ethischen Kriterien voranzutreiben und die Verbreitung von KI in der Verwaltung, Wirtschaft und Forschung zu unterstützen.

Auf KI spezialisierte Organisationen konnten zwischen März und Juni 2022 konkrete Vorhaben einreichen. Insgesamt sind 21 KI-Vorhaben aus diversen Sektoren eingegangen. Das Projekt-Portfolio widerspiegelt die hohe Relevanz von KI als Querschnittstechnologie, die sämtliche Sektoren transformiert. Die eingereichten Vorhaben wurden basierend auf einheitlichen Kriterien evaluiert. Fünf Projekte wurden ausgewählt und befinden sich aktuell in der Umsetzung.

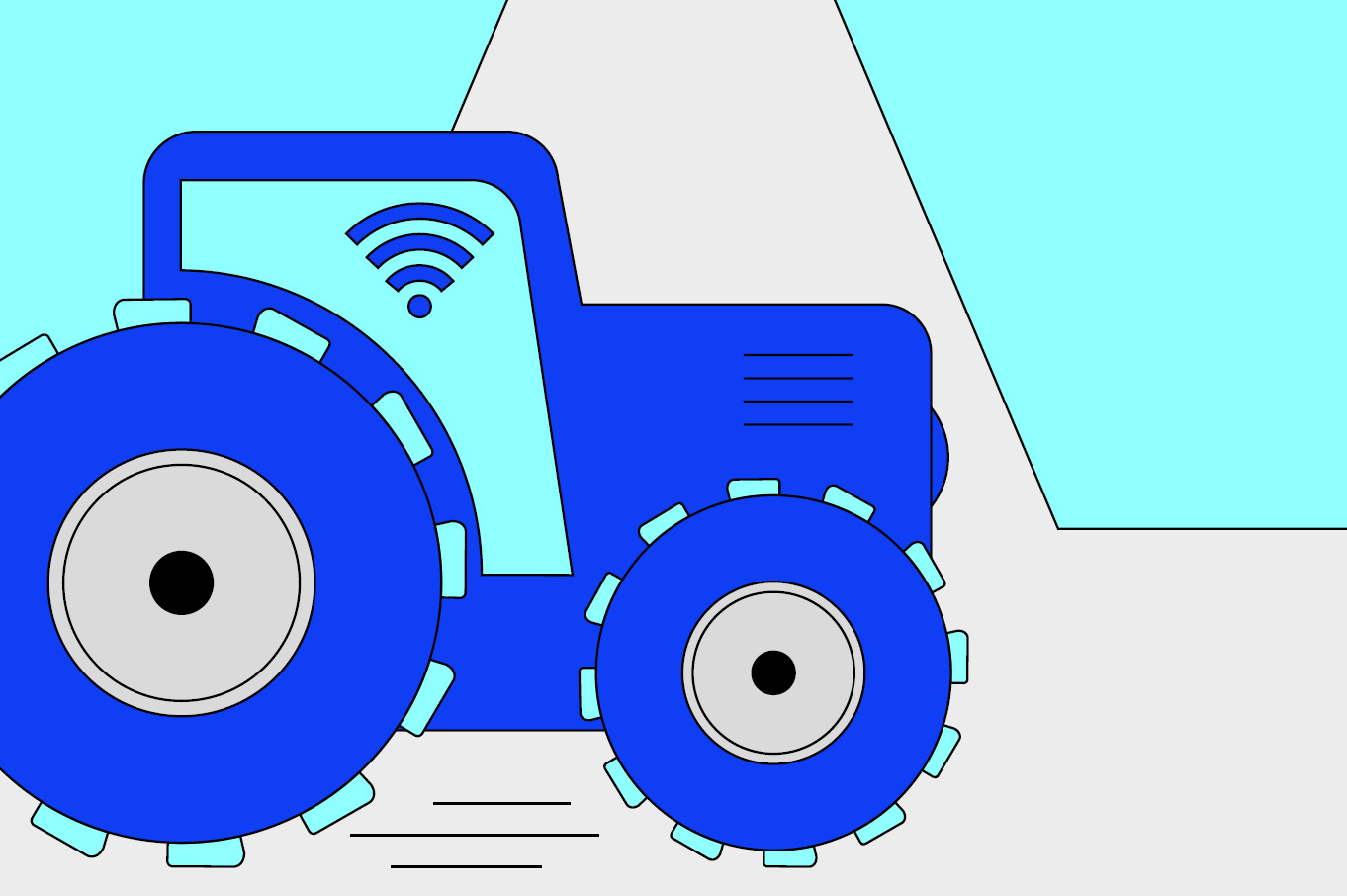

Immer mehr autonome Systeme wie selbstfahrende Traktoren oder Rasenmäher kommen potenziell mit dem öffentlichen Raum in Kontakt. Den Herstellern sind die regulatorischen Rahmenbedingungen in Bereichen wie Normierung, Zulassung auf öffentlichen Strassen oder Datenschutz oftmals unklar. In diesem Projekt wird ein umfassender Leitfaden erarbeitet, der Herstellern einen Überblick zu den relevantesten Fragestellungen gibt.

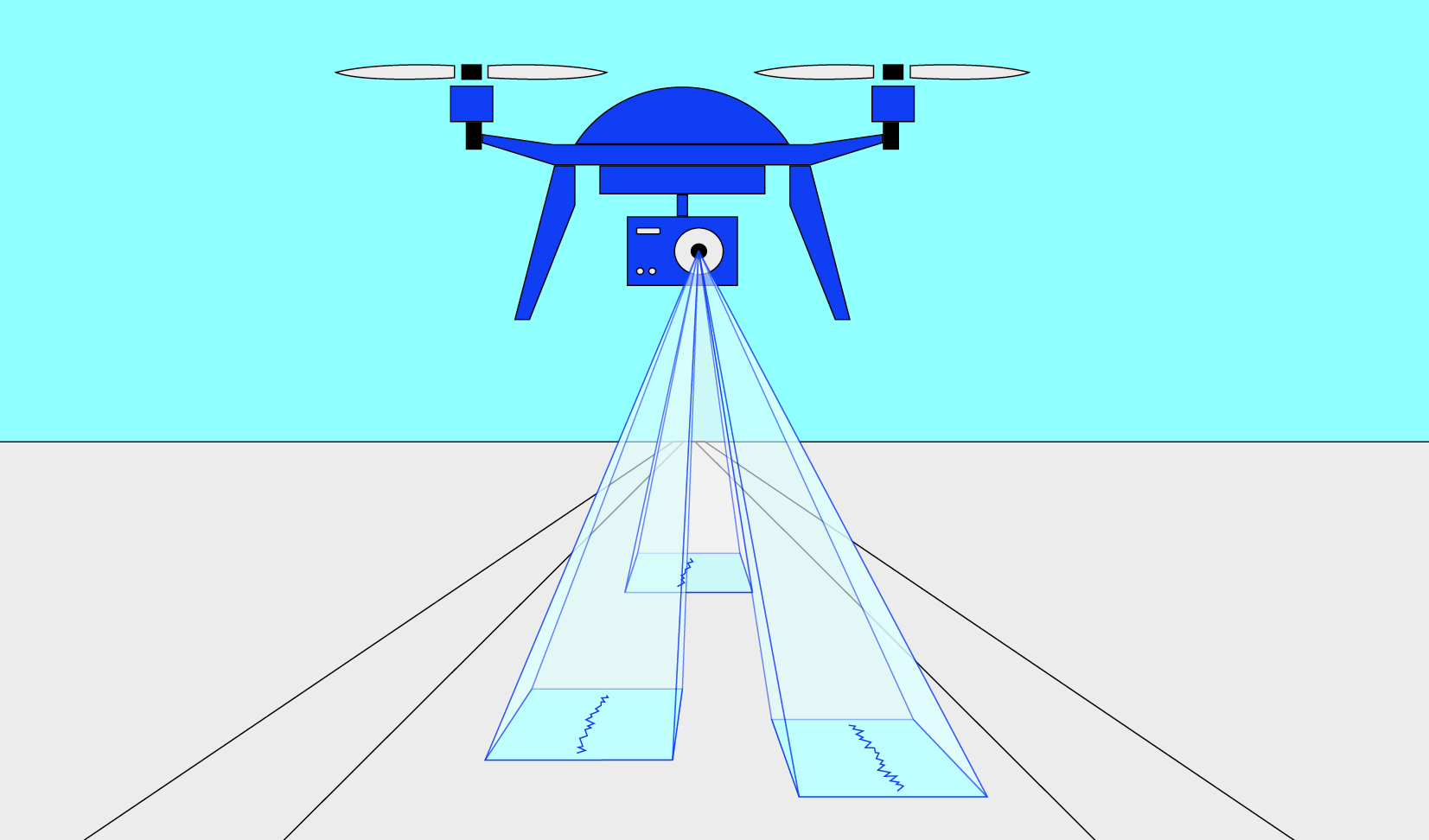

Die Wartung von Infrastrukturelementen wie Brücken, Strassen oder Strommasten wird heute oftmals durch menschliches Personal übernommen. Viele dieser Aufgaben sind sehr zeitintensiv und teilweise gefährlich. In diesem Projekt werden hochaufgelöste Drohnenaufnahmen erstellt, um durch Bilderkennung Risse und Beschädigungen auf der Landebahn eines Flughafens zu identifizieren.

Die Bildung wird auch in der Primarschule immer mehr von KI-basierten Tools unterstützt. Für Anbieter, Lehrpersonen, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern sind die Rahmenbedingungen bspw. im Bereich des Datenschutzes teilweise unklar. In diesem Projekt werden die rechtlichen Grundlagen für den Einsatz von Bilderkennung zur automatisierten Korrektur von handgeschriebenen Lerninhalten geklärt.

Das Thema Parkplatzmanagement ist in vielen Städten und Gemeinden hochrelevant. Oftmals fehlen relevante Daten zur Auslastung und Belegung von Parkplätzen, um informierte Entscheidungen in der Verkehrsplanung zu fällen oder Parkleitsysteme einzuführen. KI-basierte Bilderkennung kann diese Datengrundlagen schaffen. In diesem Projekt werden Privacy-by-Design-Massnahmen für den verantwortungsvollen Einsatz von Kamerasystemen im öffentlichen Raum entwickelt.

Viele Verwaltungseinheiten kommen in ihrer täglichen Arbeit mit anderen Sprachen in Kontakt. Das Potenzial für maschinelle Übersetzungen ist gross. Da es sich oftmals um sensitive Informationen handelt und die Verwaltung viele spezifische Fachbegriffe nutzt, stellt sich die Frage, ob generische und öffentlich zugängliche Übersetzungstools eingesetzt werden dürfen und sollen. In diesem Projekt werden Empfehlungen für den Einsatz von maschineller Übersetzung erarbeitet. Die Fallbeispiele stammen aus einem Handelsregisteramt und der Integrationsförderung.

Die aktuelle Pilotphase der Innovation-Sandbox für KI läuft noch bis April 2024. Die gewonnenen Erkenntnisse sämtlicher KI-Projekte werden bis dahin öffentlich zugänglich gemacht. Die Ergebnisse dienen dem Aufbau von Kompetenzen und Know-how-Transfer innerhalb der Verwaltung. Die Innovationskraft von KI-Organisationen soll gefördert werden, indem regulatorische Grundlagen geklärt und neuartige Datenquellen erschlossen werden. Des Weiteren werden basierend auf den konkreten Projekten Handlungsempfehlungen erarbeitet, falls bestehende Gesetzgebungen unzureichend sind.

Studien

Im Rahmen der Innovation-Sandbox für KI haben IBM Research und pixmap gmbh auf dem Militärflugplatz in Dübendorf ein Pilotprojekt umgesetzt, um das Potenzial von KI-basierten Inspektionen zu beurteilen. Eine Drohne hat qualitativ hochwertiges Bildmaterial der Landebahn erstellt, um mithilfe von KI-Modellen automatisiert Beschädigungen zu erkennen.

Die Erkenntnisse werden dazu verwendet, den Einsatz von KI bei der Inspektion und Wartung von weiteren Infrastrukturelementen voranzutreiben. Das Bildmaterial wird anderen Innovationsakteuren zur Verfügung gestellt. Die Kooperation zwischen Verwaltung, Militär, Forschung und Privatwirtschaft leistet mit diesem Projekt einen Beitrag zur Weiterentwicklung des internationalen KI-Standorts im Metropolitanraum Zürich.

Dieses Video kommt von YouTube

Mit dem Abspielen kann YouTube Ihr Surf-Verhalten mitverfolgen.

Voices

KI-unterstützte Tools sind in diversen Bereichen vielfältig einsetzbar. Während sie in der Bildung Potenzial für individualisiertes Lernen bieten, ermöglichen sie in der Infrastrukturwartung die Erkennung von kleinsten Rissen im Asphalt.

Doch welches Potenzial hat KI bei Übersetzungen in Verwaltungen?

Paula Reichenberg, CEO & Founder bei NEUR.ON, und Simona Todesco, COO bei Textshuttle, erklären zusammen mit Raphael von Thiessen die Herausforderungen von juristischen Übersetzungen mit spezialisierter künstlicher Intelligenz und zeigen auf, wie sichere und anpassbare maschinelle Übersetzungen hergestellt werden.

Die Innovation-Sandbox für künstliche Intelligenz ist eine Initiative, in der Verwaltung, Wirtschaft und Forschung an regulatorischen Fragestellungen zusammenarbeiten und die Nutzung von neuartigen Datenquellen ermöglichen. Sie ist eine Testumgebung für die Umsetzung von KI-Vorhaben, die verantwortungsvolle Innovation fördern soll.

Dieses Video kommt von YouTube

Mit dem Abspielen kann YouTube Ihr Surf-Verhalten mitverfolgen.

Voices

Eine Kombination aus Künstlicher Intelligenz und traditionellen Methoden soll Lehrkräften den Schulalltag erleichtern und den Lernerfolg von Schüler*innen maximieren. Herby will mit Einsatz von künstlicher Intelligenz eine sekundenschnelle Korrektur eines Arbeitsblatts ermöglichen.

Die Innovation-Sandbox für KI klärt die rechtlichen Grundlagen für die automatisierte Korrektur von handschriftlichen Lerninhalten. Denn diese sind für Anbieter, Lehrpersonen und Eltern häufig unklar.

Im Video erklären Marco Cocuzza und Raphael von Thiessen, welche Erkenntnisse aus dem Innovation-Sandbox Projekt gewonnen wurden und wie sich Herby nun weiterentwickeln wird.

Aktuelles

Den Auftakt machte Projektleiter Raphael von Thiessen mit der Einführung zur Innovation-Sandbox. Er erklärte den Sinn und Zweck der Sandbox und stellte die ausgewählten KI-Projekte vor. Die Innovation-Sandbox dient als Lernumgebung – quasi wie ein Labor – in welcher Firmen, Organisationen und Verwaltung KI-Vorhaben austesten und Expertise im Bereich KI-Einsatz entwickeln können, ohne dabei gänzlich auf sich alleine gestellt zu sein. Denn das Projektteam der Sandbox berät die eingereichten Projekte bei regulatorischen Fragen und stellen, wenn gewünscht, neue Datenquellen zur Verfügung. Bisher wurden 21 Vorhaben eingereicht, wovon die meisten von kleineren Unternehmen und Start-ups stammten, aber auch Forschungsinstitute und einige Grossunternehmen.

Beim Praxis-Seminar wurden die sechs ausgewählten Projekte vorgestellt und gemeinsam mit den Teilnehmerinnen diskutiert. Mittels Mentimeter hatten die Teilnehmenden mehrfach die Möglichkeit, ihre Gedanken zu teilen. So auch zur Frage, wo sie das grösste Potential für KI im öffentlichen Sektor sehen. Heraus stachen die Bereiche Administration, Wissenstransfer & -management, Verkehr, Cyber Security, Steuern, Soziales und Kommunikation. Einige der vorgestellten Projekte fallen tatsächlich in die genannten Bereiche. So zum Beispiel das Projekt «Smart Parking» von Parquery oder die KI-basierte Suche nach Verwaltungsdokumenten. Andere Projekte wiederum überraschten mit ihrem Einsatzbereich, wie zum Beispiel die automatisierte Korrektur von Primar-Schulaufgaben, die zum Ziel hat, Lehrer*innen zu entlasten, um mehr Zeit für die individuelle Betreuung zu schaffen. Auch die Frage nach den Risiken von KI im öffentlichen Sektor wurde gestellt, besonders wichtig erachteten die Teilnehmenden den Datenschutz, die Bedrohung von Arbeitsplätzen, die Frage von Ethik und Qualität aber auch die Angst vor Kontrollverlust und dem Missbrauch von KI.

Nach der Einführung in die Thematik teilten sich die Teilnehmer*innen in sechs Gruppen auf die dazugehörigen World Cafés auf:

Während jeweils fünfzehn Minuten wurden an jedem Tisch die Chancen und Risiken des Einsatzes von KI diskutiert, wo weitere Anwendungsfelder liegen und was bei einer Umsetzung zu berücksichtigen ist. Hätte die Eventleitung nach der abgelaufenen Zeit nicht zur Rotation und nach drei Rotationen nicht zum Abschluss gerufen, wären die Diskussionen wohl noch bis in die späten Abendstunden weitergelaufen. Man merkte: Das Thema ist aktueller denn je. Der Abend zeigte, dass Künstliche Intelligenz und ihre diversen Einsatzbereiche viele Fragen aufwirft und der Förderung in einem geschützten Rahmen bedarf, einen wie die Innovation-Sandbox, in dem verantwortungsvolle Innovation entstehen kann.

Möchten Sie mehr über eines der Projekte erfahren oder sogar ein ähnliches Vorhaben in Ihrem Umfeld anstossen? Dann melden Sie sich beim zuständigen Projektleiter Raphael von Thiessen. Er wird sich gerne mit Ihnen zum Thema KI austauschen.

Raphael von Thiessen

Projektleiter Innovation-Sandbox für KI

Standortförderung Kanton Zürich

raphael.vonthiessen@vd.zh.ch

Studien

Dieser Leitfaden bietet einen Überblick über rechtliche Aspekte bei der Implementierung von KI-Anwendungen. Das Dokument wurde basierend auf einem konkreten Anwendungsfall erarbeitet, bei dem Schüler:innen mit einem Smartphone-Scan handschriftlich ausgefüllte Aufgaben automatisiert korrigierten. Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf den Rechtsgrundlagen einer öffentlichen Schule im Kanton Zürich. Die Rechtslage in anderen Kantonen ist vergleichbar, die Bestimmungen werden allerdings unterschiedlich angewendet. Der Leitfaden richtet sich vor allem an Anbieter, kann aber auch Schulverantwortlichen aufschlussreiche Erkenntnisse bieten.

Dieses Video kommt von YouTube

Mit dem Abspielen kann YouTube Ihr Surf-Verhalten mitverfolgen.

Voices

Aufgrund des rasanten technologischen Fortschritts sind die Rahmenbedingungen von KI-Technologien für Unternehmen, Forschung und Verwaltung oftmals unklar. Deshalb hat die Standortförderung des Kantons Zürich gemeinsam mit Partner aus Verwaltung, Forschung und Wirtschaft die «Innovation-Sandbox» lanciert.

Dabei handelt es sich um eine Testumgebung für die Umsetzung von KI-Vorhaben. Indem die Verwaltung und teilnehmende Organisationen eng an regulatorische Fragestellungen arbeiten und die Nutzung von neuartigen Datenquellen ermöglichen, soll verantwortungsvolle Innovation gefördert werden. Wie dies genau aussehen kann, zeigt das Video mit Ronovatec und Lonomy, welche autonome Landwirtschaftssysteme entwickeln.

Aktuelles

Das Innovation-Sandbox Projekt zur Infrastrukturwartung durch Drohnen hat hochaufgelöste Drohnenaufnahmen erstellt, um durch Bilderkennung Risse und Beschädigungen auf der Landebahn eines Flughafens zu identifizieren.

Anfragen für einen Demo-Termin mit IBM Research und dem Kanton Zürich sowie Anfragen für den Zugang zu den qualitativ hochwertigen Bilddaten können an isabell.metzler@vd.zh.ch gesendet werden.

Aktuelles

Rund 60 Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräfte aus Uster sowie dem Zürioberland nahmen am Anlass vom 11. März teil und diskutierten engagiert mit Fachleuten rund um die Themen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Innovation. Als Partnerorganisation konnte die Bank BSU aus Uster begrüsst werden. Sie befasst sich bereits seit vielen Jahren mit dem Thema und gründete dafür eine interne Kommission mit Vertretern aller Sparten. Um den Erfolg der umgesetzten Massnahmen zu messen wird jedes Jahr ein Nachhaltigkeitsbericht erstellt und der CO2-Fussabdruck der Bank BSU gemessen.

Nach der Begrüssung des Gastgebers Davide Maccabruni (CEO Uster Technologies AG) startete das Programm mit einem Referat von Prof. Olaf Holstein zum Thema «Kreislaufwirtschaft – der Schlüssel der Zukunft». Er beleuchtete die Herausforderungen für das strategische Management und auch für die nächsten Generationen. Als Schwerpunkt nannte er dabei die Senkung des Energieaufwandes und der Rohstoffe. Produktion, Handel und auch Verkauf sollen neu gedacht werden. Aus alten Rohstoffen sollen wieder neue Produkte hergestellt werden.

Renato Vögeli (Geschäftsleiter) von der Druckerei Vögeli AG zeigte anhand von Praxisbeispielen wie es auch in der Druckereibranche gelingt, Produkte zu 100 % kreislauffähig zu machen. Dabei ist die Druckerei aus dem Emmental Kooperationen mit Druckereien in Österreich und Dänemark eingegangen.

Eva Bergmann von der Firma Step Zero AG zeigte auf, wie durch einen 100 % kreislauffähigen Sneaker, die Mission der Step Zero AG zur Realität wird. Step Zero AG ersetzt Synthetisches, um eine kreislauffähige Footwear Industrie zu ermöglichen. Bereits heute ist eine Aussensohle verfügbar, die 100 % biologisch abbaubar ist und demzufolge keinen Mikroplastik beim Abrieb abgibt. Ein wichtiges Erkenntnis der Step Zero AG: «Kleine Schritte bringen grossen Erfolg».

Anja Schleth (Project Manager) von Uster Technologies AG präsentierte das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit ihrer Unternehmung. Besonders stolz ist die Firma dabei auf die Zertifizierung «great place to work». Uster Technologies AG hat bottom-up, also von der Basis aus, mit Freiwilligen eine Vision und Mission für das komplexe Thema Nachhaltigkeit erarbeitet.

Während des anschliessenden Netzwerkapéros diskutierten Fachleute mit den Gästen und tauschten dabei Erfahrungen und Erkenntnisse aus.

Dieses Video kommt von YouTube

Mit dem Abspielen kann YouTube Ihr Surf-Verhalten mitverfolgen.

Aktuelles

An der hybriden Fachtagung „SVSM Dialog Wirtschaftsförderung“ trafen sich in Olten Standort- und Wirtschaftsförderer aus der ganzen Schweiz. Anlass waren einerseits der fachliche Austausch und das Networking, andererseits die Verleihung der alljährlichen SVSM Awards. Diese Auszeichnungen werden seit 2007 von der Schweizerischen Vereinigung für Standortmanagement SVSM, dem Dachverband der Schweizer Wirtschafts- und Standortförderungen, vergeben. Der Dachverband zeichnet damit zielgerichtete, effektive und innovative Projekte aus dem Standortmarketing, der Standortentwicklung und der Wirtschaftsförderung aus.

12 Bewerbungen, fünf Nominierte, zwei Awards

Für die diesjährigen Awards gingen 12 Bewerbungen aus der ganzen Schweiz ein. Eine Fach-Jury hat diese anhand festgelegter Kriterien bewertet und fünf Projekte für die Awards 2023 nominiert:

Mit Spannung erwarteten die Teilnehmenden in Olten die Ankündigung von Jury-Präsidentin und SVSM-Vorstandsmitglied Katharina Hopp, welches der nominierten Projekte tatsächlich einen Award in Empfang nehmen darf. „Die Entscheidung ist der Jury auch dieses Jahr nicht leichtgefallen“, schickte Hopp vorab. Bereits eine Nomination für den Award sei eine Auszeichnung und eine Anerkennung. Die begehrten Trophäen durften schliesslich Raphael von Thiessen von der Standortförderung Kanton Zürich und Sabrina Honegger von der Standortförderung Zürioberland entgegennehmen.

Award für Innovation-Sandbox Künstliche Intelligenz

Das Projekt „Innovation-Sandbox Künstliche Intelligenz“ der Standortförderung Kanton Zürich ist eine Testumgebung für die Umsetzung von KI-Vorhaben. Die Sandbox soll verantwortungsvolle Innovation fördern, indem die Verwaltung und teilnehmende Organisationen eng an regulatorischen Fragestellungen arbeiten und die Nutzung von neuartigen Datenquellen ermöglichen. Jury-Präsidentin Katharina Hopp lobte bei der Award-Verleihung den klaren strategischen Ansatz und betonte, dass Projekte wie die Sandbox dringend nötig seien, hinke die Seite 2/2 Schweiz im internationalen Vergleich gerade im Bereich des regulatorischen Aspekts im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz deutlich hinterher. Auch die Tatsache, dass sich eine kantonale Stelle mit Unternehmen vernetzt, um gemeinsam den Hightech-Standort Schweiz zu fördern, halte die Jury für bemerkenswert.

Award für Plattform „Echt regional“

Der zweite Award ging an die Standortförderung Zürioberland für ihr Projekt „Echt regional“. Dabei handelt es sich um ein IT-System zur einfachen Zertifizierung von Regionalprodukten. Diese war bis anhin mit sehr viel Aufwand verbunden, was einige Produzenten von der Zertifizierung abgehalten hatte. Die neue Plattform, der sich bereits mehrere Regionalmarken angeschlossen haben, vereinfacht den Prozess und lässt sich beliebig erweitern. „Die Standortförderung Zürioberland hat zwar die Initiative ergriffen, aber keine Insellösung geschaffen, sondern eine zukunftsweisende Plattform mit viel Potenzial“, so Jury-Präsidentin Hopp an der Verleihung. Die Stärken der Schweizer Regionalprodukte würden mit diesem digitalen Showcase in den Fokus gerückt.

Sonja Wollkopf Walt ist Standortmanagerin des Jahres

Anlässlich der Verleihung der SVSM Awards zeichnet der Dachverband jedes Jahr auch eine verdiente Persönlichkeit als Standortmanager/in des Jahres aus. Nachdem in den vergangenen Jahren beispielsweise Christoph Lang, Samih Sawiris oder Bruno Marazzi die Ehrung entgegennehmen durfte, entschied sich die Jury dieses Jahr für eine Ehrung in den eigenen Reihen: Sonja Wollkopf Walt, Managing Director der Greater Zurich Area, durfte in Olten die Auszeichnung als Standortmanagerin des Jahres 2023 entgegennehmen. Botschafter Eric Jakob, Leiter der Direktion für Standortförderung SECO und Jury-Mitglied der SVSM Awards, bezeichnete Wollkopf Walt in seiner Laudatio als „Pionierin und Inspiration für die nationale Standortpromotion“. Sie habe die Greater Zurich Area in schwierigen Zeiten neu positioniert und dank eines neuen Ansatzes – weg von der Geografie, hin zur Vermarktung von Ökosystemen, die keine Kantonsgrenzen kennen – Wachstum ermöglicht. „Vor einigen Jahren hast du in einem Interview auf die Frage nach deiner Laufbahnplanung geantwortet, dass du international arbeiten und etwas bewegen willst. Dies ist dir gelungen: Deine grossen Leistungen und Erfolge sind breit anerkannt – die heutige Auszeichnung zeugt davon.“

Hochschulen

Support