Aktuelles

Erstmalig werden am Samstag, 13. April Produkte aus dem Knonauer Amt mit dem Gütesiegel regio.garantie im Verkauf sein: auf dem Frühlingsmarkt auf dem Weisbrodareal in Hausen am Albis. Die neue Regionalmarke soll Säuliämtler Produkten die verdiente höhere Wertschätzung und Bekanntheit bringen — zunächst innerhalb der Region, später aber auch darüber hinaus.

Bei den ersten rund 90 zertifizierten Produkten handelt es sich im solche aus Hofläden, also aus der landwirtschaftlichen Direktvermarktung: Die Palette reicht von Konfitüren und Sirups und Eingemachtem über Suppen und Früchtesnacks, Mostbröckli und Lammfleisch bis zu Most, Bier und Schnaps – aber auch sogenannte Non-Food-Produkte wie Schafwollduvets. Dies ist aber erst der Anfang. Es sollen weitere Produzenten und Produkte aufgenommen werden.

Auch ein Instrument für die Regionalvermarktung

Um das Gütesiegel regio.garantie zu erlangen, muss ein Produkt zu 100 Prozent aus der Region stammen, oder – wenn es ein zusammengesetztes Produkt ist – müssen die Hauptzutat vollständig und mindestens 80 Prozent aller Zutaten regional sein. Das wird von einem externen Auditor überprüft.

Echte Regionalprodukte haben den Vorteil, dass sie kurze Wege haben, die Wertschöpfung in der Region bleibt und man weiss, vom wem sie kommen. Und sie sind aufgrund ihrer regionalen Originalität einfach einzigartig.

Deswegen ist das Engagement der Standortförderung mehr als bloss ein Support für die direktvermarkende Landwirtschaft. Denn: «Regionalprodukte machen die Region auf ihre Weise sinnlich und genussvoll wahrnehmbar. Das trägt zur Identität der Region als ganzer bei. Eigentlich sind Regionalprodukte dann auch ein Instrument für die Regionalvermarktung» begründet Standortförderer Johannes Bartels den Schritt zur regio.garantie-Auszeichnung.

Steigendes Interesse an Regionalprodukten

Das Knonauer Amt springt mit der Lancierung der Regionalmarke auf einen zukunftsträchtigen Trend auf. Die jüngste Studie «Regionalprodukte 2024» der Hochschule für Wirtschaft Zürich belegt, dass Regionalprodukte mittlerweile «die attraktivsten Mehrwertprodukte» seien und bereits 71 Prozent der Konsumenten wöchentlich Regionalprodukte kauften. «In allen Kanälen, von der Direktvermarktung über die Gastronomie und die Schnellverpflegung bis hin zu den Grossverteilern, steigt das Interesse an Regionalprodukten mit dem Label regio.garantie», so Manfred Bötsch, Präsident des Vereins Schweizer Regionalprodukte und Gastreferent des letztjährigen Frühlingstreffs der Standortförderung Knonauer Amt.

Aktuelles

Die aktuelle Ausgabe der QS World University Rankings by Subjects des internationalen Hochschulanalysten Quacquarelli Symonds (QS) bescheinigt der Schweiz abermals, dass sie bei der akademischen Ausbildung im internationalen Vergleich herausragt. Die für 2024 erhobenen Daten zu den Leistungen von 220 Fächern an 27 Schweizer Hochschulen zeigen, dass fast die Hälfte der Schweizer Studienfächer (107) in den Top 100 der Welt vertreten sind. Davon finden sich 31 Fächer in den Top 10. Das wird nur von den USA und Grossbritannien übertroffen.

Darüber hinaus weist die Schweiz 30 Einträge in den fünf weit gefassten Disziplinen Kunst & Geisteswissenschaften, Ingenieurwesen & Technologie, Lebenswissenschaften, Naturwissenschaften sowie Sozialwissenschaften & Management auf. Zum Vergleich: Deutschland hat hier 138 Einträge, Österreich 21. „Die Erfolge der Schweiz in diesem Ranking sind die Folge der internationalen Zusammenarbeit und der Betonung der Beziehung zwischen Bildung, Industrie und Unternehmertum“, wird Ben Sowter, Senior Vice President von QS, in einer Medienmitteilung zitiert.

Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich ist mit 29 Fächern die stärkste Institution der Schweiz: 27 davon sind in den Top 100 und 17 in den Top 10 der Welt platziert. Wie auch in den vergangenen Jahren belegen die Fächer Erd- und Meereswissenschaften, Geologie und Geophysik weltweit Rang 1.

Die Universitäten Bern und Zürich zeichnen sich mit den Plätzen 6 und 8 besonders in der Zahnmedizin aus. Die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne ist mit den Fächern Ingenieurswesen – Elektrotechnik und Elektronik (7), Chemie (9), Ingenieurwesen – Chemie (10) und Werkstoffkunde (10) unter den Top 10 vertreten.

Bei der Ausbildung im Hotel- und Freizeitmanagement bleibt die Schweiz unangefochten führend: mit der Lausanner EHL Hospitality Business School auf Platz 1, der SHMS – Schweizerische Hotelfachschule (2), den Cesar-Ritz-Hochschulen (3), der Les Roches Global Hospitality Management Education (5), dem Hotel-Institut Montreux (6), der Kulinarischen Akademie Schweiz (7) und dem Glion-Institut für Hochschulbildung (8).

Insgesamt wurden für diese 14. Ausgabe der QS World University Rankings by Subjects 16'400 Hochschulprogramme bewertet, die von Studierenden an mehr als 1500 Universitäten an 96 Standorten weltweit in 55 akademischen Disziplinen und fünf breit gefächerten Fakultätsbereichen absolviert wurden. ce/mm

Die Hälfte der Schweizer Studienfächer ist in den weltweiten Top 100 der QS-Rangliste 2024. Die ETH liegt in drei Fächern auf Rang 1. Bild: ETH Zürich / Alessandro Della Bella

Studien

Nach einer wirtschaftlichen Abkühlung Ende 2023 schätzen die Zürcher Unternehmen die Geschäftslage und die Geschäftserwartungen wieder leicht besser ein. Im laufenden Jahr dürfte die Zürcher Wirtschaft daher ein tiefes, aber positives BIP-Wachstum verzeichnen. Auf dem Arbeitsmarkt hat sich die Dynamik in den letzten Monaten abgeschwächt: Die Arbeitslosigkeit steigt, bleibt mit 2,1% aber weiterhin tief.

Aktuelles

Die Universität Zürich (UZH) hat einen neuen Lehrstuhl für Gendermedizin geschaffen. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, ist das Ziel dieses medizinischen Zweigs, durch individuellere Diagnosen und Therapien die Genesung von Patientinnen und Patienten durch eine massgeschneiderte Medizin zu verbessern. Denn häufige Erkrankungen wie Herzleiden, Schlaganfall, Migräne, Depression oder Krebs zeigen sich bei Frauen und Männern auf unterschiedliche Art. Mit der Einrichtung eines eigenen Lehrstuhls für Gendermedizin will die UZH diesen wichtigen Bestandteil der Forschung als Präzisionsmedizin vorantreiben.

„In vielen Bereichen der Medizin war der Mann der Prototyp, deshalb wurden Krankheiten bei Frauen in der Vergangenheit erst spät oder gar nicht erkannt, weil die Diagnose vor allem auf männlichen Symptome ausgerichtet war“, wird Beatrice Beck Schimmer, UZH-Professorin und Direktorin der Universitären Medizin Zürich (UMZH), in der Mitteilung zitiert. Klinische Studien wurden generell mit Männern durchgeführt. Als Begründung wurden weibliche Hormonschwankungen, die zu inhomogenen Resultaten führen könnten, angegeben.

Nicht nur auf der Ebene der Diagnostik, sondern auch im Bereich der Forschenden und Behandelnden war die Geschlechterverteilung einseitig orientiert, der Arztberuf und die medizinische Wissenschaft der Männerwelt vorbehalten. „Wenn nur ein Geschlecht Forschung macht, engt das den Blick ein“, gibt die Medizinhistorikerin Sarah Scheidmantel an. Dies soll mit der Einführung des neue Lehrstuhls und durch den Wandel der Kultur in den grossen Spitälern und Kliniken nachhaltig geändert werden, heisst es in der Mitteilung. Erste Lehrstuhlinhaberin in Zürich ist Carolin Lerchenmüller, Professorin für Kardiologie. ce/eb

Die UZH schafft den ersten Lehrstuhl für Gendermedizin in der Schweiz, um geschlechtsspezifische Medizin zu verifizieren. Symbolbild: Mohamed_hassan/Pixabay

Aktuelles

Die UZH baut Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Datenwissenschaften aus. Dazu hat die Universität ein Institut für Mathematische Modellierung und Machine Learning (IM3L) eingerichtet. „Das neue Institut verknüpft die mathematische Forschung mit fachspezifischen Anwendungen der Datenwissenschaften“, wird Roland Sigel, Dekan der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät, in einer entsprechenden Mitteilung der UZH zitiert.

Das neue Institut wird vorläufig von Reihard Furrer geleitet. „Erst die mathematische Disziplin ermöglichte die Entwicklung neuer Werkzeuge in den Datenwissenschaften wie beispielsweise das maschinelle Lernen oder das Deep Learning“, erläutert der Direktor IM3L ad interim. Ab Herbst 2025 will das Institut den Studiengang Angewandte Mathematik und Machine Learning anbieten. Studierende sollen die nötigen Kompetenzen zur Mitgestaltung der digitalen Entwicklung der Gesellschaft erwerben. Neben Grundkonzepten von Mathematik und Programmierkenntnissen behandelt der Studiengang auch die Umformung praktischer Probleme in mathematische Modelle und ihre Analyse anhand statistischer Methoden.

Am IM3L sind bereits seit Januar 2024 vier Professuren für Netzwerkwissenschaft, Risikoanalyse, Statistik und Deep Learning verortet. Eine Übersicht über aktuelle Arbeiten dieser Professuren stellt die UZH in der Mitteilung bereit. Für die Zukunft ist die Ausdehnung auf weitere Professuren geplant. ce/hs

Am Institut für Mathematische Modellierung und Machine Learning der UZH wird mathematische Forschung mit fachspezifischen Anwendungen der Datenwissenschaften verknüpft. Symbolbild: Gerd Altmann/Pixabay

Aktuelles

Die erste Entwicklungsetappe des Innovationsparks Zürich auf dem Flugplatzareal in Dübendorf nimmt Gestalt an, informiert der Betreiber in einer Mitteilung. Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten für insgesamt sieben Neubauten auf dem Vorfeld des Areals beginnen. Die Projekte wurden aus insgesamt 28 eingereichten Vorschlägen ausgewählt, die im vergangenen Jahr bei einem global ausgeschriebenen Architekturwettbewerb eingereicht worden waren.

Die nun ausgewählten Projekte wurden von den Architekturbüros E2A, Roger Boltshauser, Mulder Zonderland und TEN aus Zürich sowie von Muoto aus Paris und 3XN aus Kopenhagen entwickelt. Nach jetzigem Planungsstand soll die Gesamtgeschossfläche zu rund 24 Prozent auf Büro- und zu 8 Prozent auf Laborflächen sowie zu 12 Prozent auf Produktionsflächen etwa für die Fertigung von Prototypen aufgeteilt werden. Weitere 36 Prozent sind als flexible Flächen für verschiedenen Nutzungen geplant. Darüber hinaus sollen Bereiche für Versorgung, Dienstleistung und forschungsnahes Wohnen entstehen. Auch Angebote für Gastronomie, Freizeit und Einkauf sind geplant.

Mit der eigenen Bebauung will der Innovationspark Zürich ein Beispiel für innovative urbane Entwicklung und Nachhaltigkeit geben. „Entsprechend werden spezielle Gebäudetypologien entwickelt, die durch ihre Flexibilität und Modularität über lange Zeiträume nachhaltig nutzbar sind und durch den Einsatz neuer Technologien einen deutlich reduzierten ökologischen Fussabdruck aufweisen“, heisst es dazu in der Mitteilung. Dafür sind unter anderem die Einrichtung eines Anergienetzes sowie grosse Solaranlagen auf Dächern und an Fassaden geplant. ce/hs

Der Innovationspark Zürich will noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten für die ersten sieben Neubauten auf dem Vorfeld beginnen. Visualisierung: Switzerland Innovation Park Zurich

Aktuelles

Die Bevölkerungsprognosen zeichnen ein Bild des Wachstums. Die Zahl der im Kanton Zürich lebenden Personen wird bis im Jahr 2030 laut Schätzungen des Statistischen Amts des Kantons Zürich um rund einen Fünftel zunehmen. Entsprechend stark wird auch die Zahl der Schulabsolventinnen und Schulabsolventen steigen. Der damit verbundene Anstieg an Jugendlichen, die eine Lehrstelle brauchen, stellt Wirtschaft, Politik und Bildung vor Herausforderungen.

Für ein ausreichendes Lehrstellenangebot sind Betriebe gefragt, die junge Leute ausbilden wollen. Dazu braucht es viel Engagement und die Bereitschaft, den Fachkräften von morgen eine Chance zu geben. Bereits heute ist man auf gutem Weg. Im Kanton Zürich machen 4 von 5 Jugendlichen eine Berufslehre. Und rund 14 000 Lehrbetriebe bieten Ausbildungsplätze an. Damit ist die Berufsbildung ein Grundpfeiler von Zürich, dem grössten Wirtschaftsstandort der Schweiz – dies soll auch in Zukunft so bleiben.

Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) engagiert sich dafür, dass die Ausbildungsbereitschaft der Lehrbetriebe weiterhin hoch bleibt und vor allem neue Lehrbetriebe dazu gewonnen werden können. Genau dort setzt das MBA mit dem Projekt «Zukunft Zürich» an.

Ziel von Zukunft Zürich ist, neue Betriebe für die Ausbildung zu gewinnen und bestehende Betriebe zu unterstützen, damit sie die Lernenden zu einem erfolgreichen Lehrabschluss führen können.

Aktuelles

Kübra Parmaksiz ist erleichtert: die Präsentation ihres Teams zum Thema «Artificial Digital Imaginations and the Human Body» ist gut gelaufen. Sie steht vor staunenden Gesichtern eines Publikums, das sich von Maturand:innen bis zum Professor für theoretische Physik erstreckt. Einen wissenschaftlichen Vortrag für eine so breite Zuhörerschaft verständlich zu machen, war noch eine der kleineren Hürde für Kübra und ihre Kolleg:innen.

Kübra hat mit ihrem Team an einem Lernangebot teilgenommen, das aktuell an der Universität Zürich (UZH) erprobt wird und ab Herbst 2024 fixer Bestandteil des Lehrangebots sein wird. Darin arbeiten Studierende problemorientiert und kooperativ an interdisziplinären Fragestellungen, die im Zusammenhang mit der digitalen Transformation stehen. Unter der Anleitung von Prof. Dr. Janna Hastings befasste sich Kübra’s Team beispielsweise damit, wie anatomische Fehler in Bildern, die mit generativer künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt wurden, qualitativ und quantitativ ausgewertet werden können. Ergebnis des Teams war ein «Score», mit dessen Hilfe verschiedene Algorithmen objektiv verglichen werden können. Zusätzlich hat das Team einen Algorithmus getestet, der mit gezieltem Training die Ergebnisse der KI-Bildgenerierung verbessern soll. Beispielsweise um Fehler wie einen ungewünschten sechsten Finger oder ein fälschlicherweise schief angesetztes Bein zu verhindern.

Projekte wie dieses verbinden Elemente einer klassischen akademischen Abschlussarbeit mit problemorientierten Herangehensweisen, die sich in der beruflichen Praxis stellen. Dabei setzen die Studierenden digitale Fähigkeiten ein, die sie in anderen Kursen erwerben können — etwa maschinelles Lernen, Open Source Intelligence, oder Blockchain-Technologien. Das beschriebene Teamwork-Setting und die erwähnten Kurse sind Teile eines neuen Studienprogramms «DSI Minor Digital Skills», welches den Masterstudierenden der Universität Zürich in Ergänzung zu ihrem Major offensteht.

Das Studienprogramm «DSI Minor Digital Skills» ist Teil der Antwort der UZH zum Umgang mit der digitalen Transformation, die klassische Bildungsinstitutionen auf allen Ebenen vor Herausforderungen stellt. Zum einen wandeln sich die technischen Möglichkeiten so rasch, dass Curricula viel flexibler anpassbar sein müssen. Weiterhin sind nicht alle Disziplinen und nicht alle Studierenden an einer Volluniversität gleichermassen technikaffin. Und schliesslich gibt es für viele Lerninhalte Ressourcen im Internet, die aktuell und hochwertig sind. Unweigerlich gelangt man zu der Frage, was die Kernaufgabe einer Präsenzuniversität in diesem Umfeld ist, und mit welchen Lehrformaten man Inhalte vermitteln kann, die das Internet nicht ohnehin bereits abdeckt.

Mit Sicherheit gehören das Erlernen von Abstraktionsvermögen, Problemlösungskompetenz, Inter- und Transdisziplinarität und Teamfähigkeit dazu. Darüber hinaus wollen wir unsere Studierenden befähigen, Entwicklungen kritisch zu analysieren und den Blickwinkel zu wechseln: die Computerlinguistin soll ein Grundverständnis von ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen von KI entwickeln, der Epidemiologe soll Algorithmen genügend gut verstehen, um deren Ergebnisse korrekt zu interpretieren. All das gelingt mit individuellen Lernpfaden, die Studierende sich entsprechend ihrer Vorbildung und Interessen zusammenstellen können. Das Studienprogramm «DSI Minor Digital Skills» ist also kein verkürztes Informatikstudium, sondern vermittelt den Studierenden umfassende Kompetenzen, welche sie in die Lage versetzt, zukünftige Veränderungen einzuordnen und positiv zu nutzen, anstatt von ihnen verunsichert oder überfordert zu sein. Die Studierenden gewinnen damit das Rüstzeug für ihre zukünftige Arbeits- und Lebensrealität.

Die Integration des Querschnitts-Angebots «DSI Minor Digital Skills» in einer disziplinär orientierten Hochschule war für uns eine Herausforderung. Glücklicherweise hat die UZH dafür zwei strukturelle Voraussetzungen: Einerseits ist die Digital Society Initiative (DSI) eine überfakultäre Lehr- und Forschungseinheit, deren interdisziplinäre Community mehrheitlich die «Digital Skills»-Kurse lehrt. Zum anderen wird das Angebot von der School for Transdisciplinary Studies (STS) organisatorisch begleitet, die genau für solche Zwecke gegründet wurde. Das alles ermöglicht, dass Kübra und ihre Kolleg:innen zu den ersten gehörten, die erfolgreich ihre Teamarbeit abschliessen konnten. Wir hoffen, dass ihnen viele Studierende folgen und sind dabei auch für Projekte mit externen Partnern offen.

Autor: Titus Neupert, Professor für theoretische Physik

Im neuen Studienprogramm DSI Minor Digital Skills lernen die Studiernden auch, zu programmieren – etwa in der Programmiersprache Python. (Bild: Unsplash / Chris Ried)

Aktuelles

Die Universität Zürich (UZH) hat beschlossen, aus dem Times Higher Education World University Ranking (THE Ranking) auszusteigen. Wie aus einer Medienmitteilung der Bildungseinrichtung hervorgeht, spiegele die Einstufung des britischen Times Higher Education-Magazins nicht die qualitativen Forschungs- und Bildungsangebote von Hochschulen und Universitäten adäquat wider. Das Ranking beziehe sich nur auf quantitative Aussagen, wie auf die Zahl von Publikationen, anstatt auf qualitative Inhalte zu fokussieren. Dies führe jedoch zu falschen Anreizen und verschiebe die Akzente einer Bewertung, heisst es in der Mitteilung. Aus diesem Grund hat sich die UZH entschlossen, keine Daten mehr an das THE Ranking zu liefern.

Wie in der Mitteilung weiter zum Ausdruck kommt, engagiere sich die UZH seit Jahren national wie international für eine offene Wissenschaftskultur. Die Universität zeigt sich überzeugt, dass die wissenschaftliche Qualität massgebend für alle forschungspolitischen Entscheide sein soll. ce/ww

Die Universität Zürich stellt inhaltliche Qualität vor Quantität; sie liefert daher keine Daten mehr für das Times Higher Education World University Ranking. Bild: Universität Zürich

Aktuelles

Balz Halter hat wie angekündigt das Präsidium des Verwaltungsrates der Limmatstadt AG niedergelegt. Auch Erika Fries, Peter Rauch und Franziska Schopp traten an der Generalversammlung am 12. März im JED Schlieren zurück. „Wir wollen Platz machen für neue Kräfte“, sagt Halter. Die Aktionäre des regionalen Standortförderers wählten einstimmig Lara Albanesi (Verwaltungsdirektorin des Kurtheaters Baden), den Weininger Gemeindepräsidenten und Weytec-Mitinhaber Mario Okle und Jasmina Ritz in den Verwaltungsrat. Sie ergänzen die Bisherigen Josef Bütler und Jörg Krummenacher. Jasmina Ritz kündigte auf Ende 2024 ihren Rücktritt als Limmatstadt-Geschäftsführerin an.

Der neue Verwaltungsrat wird sich vor allem mit der Finanzierung beschäftigen müssen. Laut Balz Halter betragen die Ausgaben rund 600‘000 Franken, ein Drittel davon für das Personal. Die Gemeinden und die beiden Kantone zahlen 200‘000 Franken, die Wirtschaft 150‘000 Franken. Die Halter AG trage den Rest mit zuletzt 250‘000 Franken. Das werde sein Unternehmen 2024 noch ein letztes Mal tun, sagte der Initiant der Limmatstadt AG.

Für die künftige Finanzierung sind sowohl die Politik als auch die Wirtschaft gefragt. „Wir brauchen eine regionale Standortförderung“, sagte die Urdorfer Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner. „Wir müssen die Finanzierung so aufteilen, dass wir die Strukturen der Limmatstadt AG erhalten können.“ Urdorf sei bereit, seinen Beitrag zu verdoppeln.

Der KMU- und Gewerbeverband Limmattal, die Vereinigung Industrie, Dienstleistungen und Handel Spreitenbach (IDH), die Wirtschaftskammer Schlieren und die Industrie- und Handelsvereinigung Dietikon unterstützen die Weiterentwicklung des regionalen Standortförderers. Es brauche eine gemeinsame Vision, einen Leistungsauftrag und ein finanzielles Commitment der neuen Trägerschaft, schreiben sie in einer parallelen Erklärung. Die Organisation solle Wirtschafts- und Standortförderung betreiben, die Region nach innen vernetzen und nach aussen vertreten.

Patrick Stäuble, IDH-Präsident und Geschäftsführer des Shoppi Tivoli, betonte die Bedeutung eines kantonsübergreifenden Angebots. „Wir brauchen eine Institution, die über Grenzen schaut. Dann ist die Wirtschaft bereit, Geld zu geben“, sagte er auf dem Podium.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zuversichtlich. „Ich habe noch kein Rezept, aber das Vertrauen, dass es weitergeht“, sagte der neugewählte Mario Okle. Josef Bütler, einer der beiden Bisherigen und früher Gemeindeammann von Spreitenbach: „Ich bin überzeugt, 2025 wird es uns noch geben.“ ce/stk

Podiumsdiskussion zur Zukunft der regionalen Standortförderung in der Limmatstadt (von links): Sandra Rottensteiner (Gemeindepräsidentin Urdorf), Patrick Stäuble (Geschäftsführer Shoppi Tivoli), David Egger (Chefredaktor der „Limmattaler Zeitung“, Moderator), Josef Bütler (Verwaltungsrat Limmatstadt AG), Albert Schweizer (Standortförderer Stadt Schlieren), Anita Martinecz Fehér (kantonale Standortförderung Zürich). Bild: zVg/Limmatstadt AG

Aktuelles

Forschende des ZHAW-Instituts für Hebammenwissenschaft und reproduktive Gesundheit haben im Rahmen der GebStart-Studie untersucht, mittels welcher Faktoren der optimale Zeitpunkt für den Spitaleintritt bestimmt werden kann. Dabei wurde ein standardisierter Fragebogen mit 15 evidenzbasierten Fragen entwickelt, die nicht nur den körperlichen Zustand, sondern eine breite Palette an Aspekten wie die emotionale Verfassung und das unterstützende Umfeld in den Blick nehmen.

Hebammen sollen den Fragebogen als Entscheidungshilfe nutzen, wenn sie Gebärenden telefonisch eine Einschätzung zur Geburtsphase geben sollen. Für gebärende Frauen sollen die Fragen als individuelle Empfehlung dienen, wann der Gang ins Spital sinnvoll ist.

„Der optimale Zeitpunkt für einen Spitaleintritt wirkt sich sowohl auf das Geburtserlebnis als auch auf die Gesundheitskosten positiv aus, weil die Interventionsraten gesenkt und der stationäre Aufenthalt verkürzt werden“, wird Susanne Grylka, Leiterin der GebStart-Studie, in einer Medienmitteilung der ZHAW zur Studie zitiert .

Der Fragebogen wurde an sechs Geburtskliniken in Zürich, Winterthur, Luzern, Basel und Baden AG mit über 600 Erstgebärenden getestet. Die Studie wurde vom Schweizerischen Nationalfonds finanziert. Am 22. März findet in Winterthur eine Abschlusskonferenz zur Studie statt. ce/js

Ein Fragebogen der ZHAW soll Hebammen helfen, den optimalen Zeitpunkt für den Spitaleintritt von Gebärenden zu bestimmen. Symbolbild: Pixabay/Cparks

Aktuelles

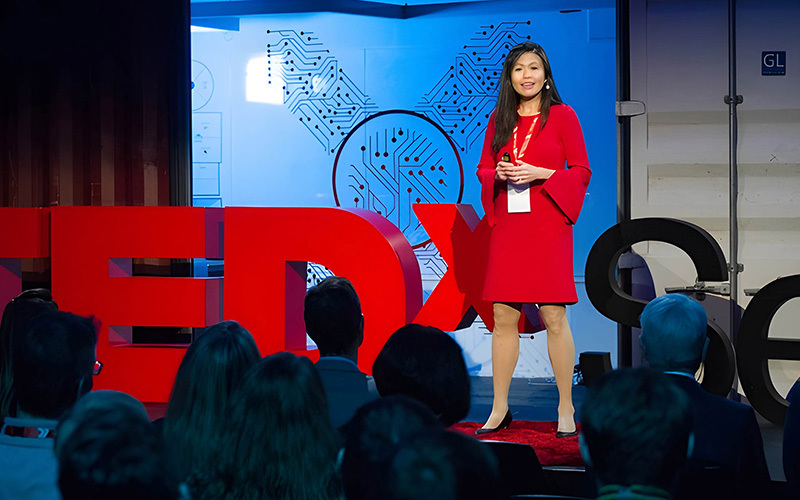

Seit 10 Jahren bietet die in Lutzenberg (Appenzell-Ausserrhoden) domizilierte Community verschiedene Formate für Female Founder an - darunter auch das Female Innovation Forum. Da der Verlag mit seinen Business Clubs auch jede Menge erfolgreicher und einflussreicher Frauen vereint, entstand schon vor Jahren die Idee einer eigenen Academy. Dank der Sisterhood haben nun Firmen und Persönlichkeiten zusammen gefunden, die bereit waren, die Academy mit ihrem Know-How zu unterstützen. „Es war uns noch nie wichtig, einzig und allein unsere eigenen Taschen zu füllen. Wir wollten immer in die Community re-investieren, etwas zurück geben. Und daran hat sich auch im 18. Jahr seit der Gründung von Ladies Drive nichts geändert. Immer wieder haben wir Gespräche gesucht, Ideen gewälzt, bis ein Produkt entstand, welches wir hier und heute feierlich lancieren: die Ladies Drive Founder Academy“ so Ladies Drive CEO Sandra- Stella Triebl.

Einige der erfolgreichsten Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer, VCs und Investoren, Juristinnen und HR- sowie Innovations-Coaches aber auch erfolgreiche Startup-Gründerinnen teilen in der Ladies Drive Academy ihr Wissen. Wie etwa Gina Domanig, Roland Brack, Andrea Isler, Giada Ilardo, Léa Miggiano, Tatiana Duvanskaya oder Melanie Winiger. Zu unseren strategischen Partnerinnen gehört die Anwaltskanzlei Bratschi AG (mit Elisa Aliotta, Sandra De Vito (Managing Partnerin) und dem Bratschi-Founder Academy-Team), die Transformations- und Digitalisierungsexpertinnen von emediately AG - Andrea Luder und Pia Uthmann - sowie die Agentur PRfact AG und ihre Managing Partner Mira Zawrzykraj.

Die Coaches begleiten die Gründerinnen in verschiedenen Online- und Offline-Kursen während einem Jahr. Und das kostenlos. Ab sofort können sich alle Jungunternehmerinnen, die ihr Unternehmen vor weniger als 900 Tagen gegründet haben, bewerben. Unter allen Bewerberinnen wählen die strategischen Partner-Firmen (PRfact AG, Bratschi AG und emediately AG und Ladies Drive) dann die besten 30 aus, die ab 19. April 2024 in der Academy starten dürfen. Noch nie gab es eine Academy, die kostenlos mit so geballter Community-Power all ihr Wissen weitergibt und die sich einem Ziel verschworen hat: anderen zum Erfolg zu verhelfen.

Die Jungunternehmerinnen sollen mit unserem Support ihr Unternehmen möglichst schnell aber auch möglichst erfolgreich aufbauen können. Und mit ihrem nachhaltigen Erfolg auch den Schweizer Standort stärken. „Wir lancieren diese Academy unter anderem aber auch, weil wir überzeugt sind, dass die Welt Menschen braucht, die unsere Zukunft mit Herz und Verstand prägen“ erklärt Sebastian Triebl.

Aktuelles

Die LUKS Gruppe und die ETH haben vereinbart, in der medizinischen Forschung und Lehre enger zusammenzuarbeiten. Eine von beiden Seiten unterschriebene Absichtserklärung bildet laut einer Medienmitteilung den Rahmen für eine Vielzahl von zukünftigen Kooperationsprojekten an der Schnittstelle von Medizin, Technologie und Grundlagenforschung.

Für die LUKS Gruppe bedeutet die Zusammenarbeit mit der ETH den Angaben zufolge einen privilegierten Zugang zu Technologien und wissenschaftlichen Methoden, die dazu beitragen, patientenzentrierte Forschung und datengesteuerte Medizin zu vereinen. Für die ETH sei die Zusammenarbeit mit der LUKS Gruppe und anderen Spitälern der Schlüssel zu Fortschritten in der biomedizinischen Forschung. „Wir wollen Gesundheitsversorgung und Forschung so miteinander verbinden, dass für die Patientinnen und Patienten optimale Ergebnisse erzielt werden“, wird Professor Christian Wolfrum, ETH-Vizepräsident für Forschung, zitiert.

Wie es weiter heisst, umfasse die Absichtserklärung insbesondere Forschungskooperationen auf dem Gebiet der Präzisionsonkologie, der digitalisierten Medizin und innovativer datenwissenschaftlicher Techniken, von der Pathologie bis zur medizinischen Bildgebung. Und sie werde dazu beitragen, gemeinsame Professuren in beiden Einrichtungen zu schaffen.

„Wir leisten einen entscheidenden Beitrag, um eine neue Generation von Ärztinnen, Ärzten und Forschenden zusammenzubringen“, so Professor Katrin Hoffmann, Chief Medical Officer der LUKS Gruppe. Damit sollen der Transfer in die Klinik und neue Lösungen für die Gesundheitsmedizin ermöglicht werden. ce/mm

Die LUKS Gruppe und die ETH haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um ihre Zusammenarbeit im Bereich der medizinischen Forschung und Lehre weiter auszubauen. Bild: LUKS Gruppe

Aktuelles

Big Kaiser, weltweit tätiger Hersteller von Präzisionswerkzeugen, hat einer Medienmitteilung zufolge neu das Hydrodehnspannfutter Lathe Typ B präsentiert. Es erweitert die bestehenden Spannmittel vom Typ F und R und wurde speziell für die Anforderungen von NC-Drehmaschinen (Numerical Control-Maschine) entwickelt. Damit verstärkt Bis Kaiser sein Engagement für Qualität und Innovation in der metallverarbeitenden Industrie.

Die Produktneuheit sei für den Maschinentyp von Star Micronics optimiert. Das Präzisionsspannfutter gewährleiste eine aussergewöhnliche Wiederholgenauigkeit von weniger als einem Mikrometer. Durch sein rechteckiges Design kann es mehrere Werkzeugreihen aufnehmen. Dadurch lassen sich Interferenzen minimieren und Bearbeitungsmöglichkeiten bei Platzknappheit erhöhen, was sie zu idealen Spannmitteln für die kompakt gebaute Maschinenart mache.

Typ B Hydrodehnspannfutter von Big Kaiser laufen den Angaben zufolge auf namhaften NC-Maschinenherstellern wie Citizen, Star, Tsugami und Tornos. „Sie ermöglichen einen sicheren und schnellen Werkzeugwechsel mit einem einfachen Sechskantschlüssel, was die Effizienz und Sicherheit im Betrieb erheblich verbessert“, heisst es.

„Jedes unserer Spannfutter unterliegt zwei intensiven manuellen Qualitätskontrollen, um unseren hohen Qualitätsanspruch zu gewährleisten“, wird Giampaolo Roccatello, Chief Sales & Marketing Officer für Europa, zitiert. ce/heg

Big Kaiser hat ein neues Spannsystem für den Einsatz auf NC-Drehmaschinen vorgestellt. Bild: Big Kaiser

Aktuelles

Welche Geschäfts- oder Produktideen können einen Beitrag zu einem nachhaltigeren und regenerativeren Lebensmittelsystem leisten? Diesen Fragen gehen beispielsweise Studierende in der Food Tech Summer School von ZHAW Entrepreneurship nach und tauchen dabei tief in die Welt der Proteine ein.

Der Proteinsektor steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen, die sich auf verschiedene Aspekte der Produktion, Nachhaltigkeit, Verbraucherverhalten und Technologieentwicklung auswirken. Die teilnehmenden Studierenden werden durch den Besuch verschiedener Akteure aus dem Lebensmittelsystem in die Lage versetzt, die wichtigsten Herausforderungen des Proteinsektors zu identifizieren. «Bei der Vernetzung mit wichtigen Industriepartnern der Proteinlieferkette wie Migros, Emmi oder Planted gewinnen die Studierenden wertvolle Einblicke in deren Strategien und ihr Tagesgeschäft», sagt Carmen Burri, welche die Food Tech Summer School organisiert. Aufbauend auf diesen Inspirationen entwickeln sie in interdisziplinären Teams Lösungen und präsentieren diese einer Expertenjury.

Für interessierte Studierende stehen drei Summer Schools zu den Themen Food Tech, Health Tech sowie Circular Tech zur Auswahl. Bei der Health Tech Summer School geht es um die Entwicklung neuartiger digitaler Gesundheits- und Medizingerätelösungen, während bei der Cirular Tech Summer School zirkuläre Geschäftsmodelle im Immobilien- und Bausektor im Fokus stehen. Die zwei- bis zweieinhalbwöchigen Programme der Summer Schools 2024 finden zwischen dem 8. bis 31. Juli statt und führen zu 6 ECTS-Punkten. Die Anmeldung ist bis am 1. März möglich.

Aktuelles

Mit der Eröffnung eigener Rechenzentren an drei Standorten im Grossraum Zürich im November 2022 stieg auch der Bedarf an lokalen Fachkräften bei Amazon Web Services (AWS). Der Aufbau und Betrieb der AWS-Region Europa (Zürich) unterstützt laut einer Studie durchschnittlich über 2.500 Vollzeitarbeitsplätze pro Jahr bei externen Unternehmen. In diesem Zusammenhang plant AWS Investitionen in Höhe von 5,9 Milliarden Franken bis zum Jahr 2036. Im Rahmen der weltweiten Grow Our Own Talent Initiative und zur Unterstützung der Ausbildung benötigter Fachkräfte, initiiert AWS ein Lehrlingsausbildungsprogramm in seinen Rechenzentren. Der Start ist mit zwei Berufsbildern geplant: Ab Sommer 2024 werden die Ausbildungsgänge zum/zur ICT-Fachmann/-frau EFZ und zum/zur Automatiker/in EFZ in AWS Rechenzentren beginnen. Die ICT-Fachkräfte werden Teil des Data Center Operations (DCO)-Teams, und die Automatiker werden im Data Center Engineering Operations (DCEO)-Team integriert.

Die Basislehrgänge werden in Zusammenarbeit mit unserem Ausbildungspartner Siemens durchgeführt, der in der Schweiz über ein vorbildliches Lehrlingsausbildungszentrum verfügt. AWS und Siemens sind durch eine globale Ausbildungspartnerschaft verbunden, in dem AWS Cloud-Schulungen und Siemens sein Ausbildungs-Know-how zur Verfügung stellen.

«Wir freuen uns sehr über die Ankündigung von Amazon Web Services, jungen Schulabsolventen Lehrstellen in seinen Rechenzentren im Grossraum Zürich für den Einstieg in die ICT-Industrie anzubieten. Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels, vor allem bei IT-Fachkräften, ist die Förderung und Ausbildung junger Talente für einen attraktiven Wirtschaftsstandort wichtig und wird vom Kanton Zürich sehr begrüsst.»

Fabian Streiff, Leiter Amt für Wirtschaft Kanton Zürich

Teams in AWS-Rechenzentren spezialisieren sich auf unterschiedliche Aufgabenbereiche und tragen Verantwortung für die Wartung sowie den Ausbau der kritischen Infrastruktur. Sie gewährleisten, dass die umfassende Cloud-Infrastruktur kontinuierlich effizient und sicher betrieben wird, was für Kunden jeder Grössenordnung von höchster Bedeutung ist. An drei Standorten konzentrieren sich die Teams auf folgende Hauptaufgaben:

Die hohe Sicherheit und die Einhaltung strenger Compliance-Standards sind zentral, um den Schutz und die Zuverlässigkeit für Kunden zu garantieren. Die fortlaufende Verbesserung und Wartung der Rechenzentren sichert die Cloud-Infrastruktur und schützt vor Risiken, was diese Teams zu einem unverzichtbaren Bestandteil bei der Bereitstellung von Cloud-Diensten macht.

Eine Übersicht, was es bedeutet in einem AWS Rechenzentrum zu arbeiten, findest du hier.

Die Lehrstellenausschreibungen werden auf den Webseiten des Kantons Zürich (siehe unten) sowie auf der AWS Jobseite (siehe unten) veröffentlicht. Für die 3-jährige Lehre als ICT-Fachmann/-frau können sich gute Sekundarschulabgänger der Niveaus A und B bewerben. Für die 4-jährige Lehre als Automatiker kommen Sekundarschulabgänger Niveau A und Kantonsschüler, die den beruflichen Bildungsweg einschlagen möchten, in Frage. Wichtige Anforderungen für die Bewerber sind neben Interesse an Innovation, IT und Technik gute Englischkenntnisse.

Links zur Bewerbung:

Automatike*in EFZ: Bewerbungsseite von AWS | Berufsberatung.ch

ICT-Fachmann/-frau EFZ: Bewerbungsseite von AWS | Berufsberatung.ch

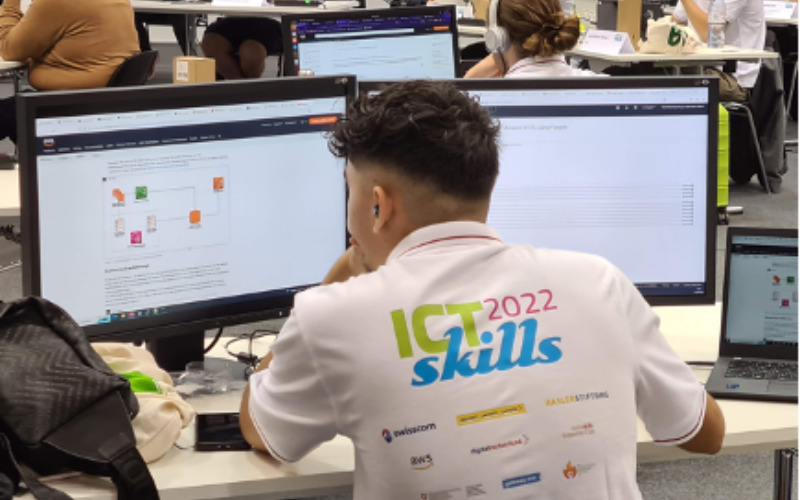

AWS hat sich im Rahmen der Revision des Lehrplans 21 bei der Konzipierung neuer Cloud Module im Bereich ICT-Berufsbildung engagiert. Hierbei wurden in einer kleinen Arbeitsgruppe drei neue Module entwickelt, die den Schülerinnen und Schülern einen Einstieg in Cloud Technologien vermitteln und seit 2022 im Lehrplan verankert sind (hier ein Beispiel wie diese Module mit AWS umgesetzt werden können). Seit dem Jahr 2022 unterstützt AWS zudem die Schweizer Berufsmeisterschaften für ICT Fachleute, die erstmalig auch im Bereich “Cloud Computing” durchgeführt wurde. Als Vorbereitung hat AWS für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlose Trainings angeboten, sowie während der Durchführung der Berufsmeisterschaften den Betrieb der Wettkampfplattform sichergestellt.

«AWS Schweiz leistet einen wichtigen Beitrag zu den Schweizer ICT-Ausbildungen durch die Bereitstellung moderner Cloud-Services und dem kontinuierlichen Engagment bei der Erstellung von Lehrinhalten. Durch die Schaffung eigener Ausbildungsplätze ab Sommer 2024, leistet AWS einen direkten Beitrag zur Ausbildung von hiesigen Fachkräften, die die Schweizer Wirtschaft dringend für die digitale Transformation braucht. Wir schätzen diesen wichtigen Beitrag sehr und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit AWS.»

Matthias Bauhofer, Leiter Berufliche Grundbildung bei ICT-Berufsbildung Schweiz.

«Als Fachkundelehrer an der Technischen Berufsschule Zürich schätze ich die unkomplizierte und kollegiale Zusammenarbeit mit AWS sehr. Die umfassende Kooperation von AWS erstreckt sich nicht nur auf die technische Ebene, sondern bezieht auch die Weiterbildung von Fachkundelehrpersonen und IT-Lernenden mit ein. Diese engagierte Unterstützung ermöglicht es uns, innovative Lehrmethoden und praxisnahe, aktuelle Schulungsinhalte in den Unterricht zu integrieren. Unsere Lernenden erhalten so eine handlungsorientierte, abwechslungsreiche und topaktuelle Ausbildung. Die Zusammenarbeit mit AWS im IT-Bildungsbereich ist für mich deshalb sehr wichtig.»

Marcello Calisto, Fachlehrer Berufskunde (Informatik), TBZ Technische Berufsschule Zürich

Lehrlinge an der Berufsmeisterschaften am Lösen der Cloud Computing Challenge

Lehrlinge an der Berufsmeisterschaften am Lösen der Cloud Computing Challenge

Cloud Enablement Day für Informatik-Fachlehrer (Schweizer Berufsschulen)

Techniker in einem Data Center

Aktuelles

Das auf Leuchtdioden und Halbleiter-Lichtquellen spezialisierte Schlieremer Unternehmen Exalos hat laut Medienmitteilung eine neue Generation von Hochleistungs- und Ultrabreitband-SLEDs mit Zentralwellenlängen bei 1550 Nanometern und 1600 Nanometern entwickelt. Die Leistungs-Bandbreiten-Performance lasse eine breite Palette von Anwendungen zu, einschliesslich der Faserabtastung und der Prüfung von Faserkomponenten, die die etablierten faseroptischen Kommunikationsbänder abdecken, heisst es in der Mitteilung.

Superlumineszenzdioden (SLED) stellen eine Hybridform von LEDs und Laserdioden dar. Die von Exalos auf dieser Basis entwickelten Lichtquellensysteme werden in der Medizin, in der industriellen Bilddarstellung, in Navigationssystemen, der Meteorologie und bei weiteren wissenschaftlichen Anwendungen eingesetzt.

Die Exalos AG ist im September 2023 von der kalifornischen Firma Indie Semiconductor übernommen worden. Der amerikanische Spezialist für automobile Halbleiter und Software-Plattformen zahlte den Exalos-Aktionärinnen und -Aktionären laut einer Medienmitteilung 45 Millionen Dollar in Form von Indie-Stammaktien der Klasse A. Sollten in den nächsten 24 Monaten bestimmte umsatzabhängige Leistungsziele übertroffen werden, kommen noch einmal 20 Millionen Dollar hinzu, in bar oder weiteren Aktien.

Wie es in der Mitteilung heisst, habe Exalos „mehrere hochinnovative, fortschrittliche Produkte für die anspruchsvollsten Anwendungsbereiche der Welt entwickelt und auf den Markt gebracht“. Insbesondere die praxiserprobten SLEDs für faseroptische Kreisel und die optischen Halbleiterverstärker von Exalos, die weltweit durch 59 Patente geschützt sind, ergänzten die Laser- und Silizium-Photonik-Produkte von Indie. ce/gba

Exalos hat eine neue Generation von Hochleistungs- und Ultrabreitband-SLEDs mit Zentralwellenlängen bei 1550 Nanometern und 1600 Nanometern entwickelt. Abbildung: Exalos

Aktuelles

Im Januar 2024 veröffentlichte das kantonale Amt für Wirtschaft (AWI) die Studie «Die Standortattraktivität des Kantons Zürich im Vergleich». Darin misst sich der Wirtschaftsplatz Zürich mit den fünf «Konkurrenten» München, Stockholm, Amsterdam, Dublin und London. Nun war es an der Zeit, die Studienbefunde mit möglichst vielen, möglichst gewichtigen Akteuren aus Industrie, Forschung, Verwaltung und Politik zu besprechen – am ersten «Tag des Standorts». Fabian Streiff, der Chef des Amts für Wirtschaft, erläuterte eingangs, wie gut der Kanton Zürich im internationalen Vergleich abschneidet. Sein Anspruch ist jedoch, «nicht nur täglich besser zu werden als die Konkurrenz, sondern auch besser zu werden als wir selbst tags zuvor.» Der Wirtschaftsstandort Zürich hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem attraktiven Standort für innovative und technologiegetriebene Unternehmen entwickelt, so Streiff. Gleichzeitig räumte er ein: «Punkto Kostenumfeld hinken wir anderen Standorten hinterher.»

Dem Amt für Wirtschaft war es nicht bloss ein Anliegen, Zürich mit fünf ausländischen Städten zu vergleichen, sondern auch deren Sichtweise anzuhören. So war mit Christoph Haider ein Gast aus München zugegen – einer Stadt, die etwa bei der Rekrutierung von Fachkräften grössere Mühe hat als Zürich. «Wegen der alternden Bevölkerung sind wir deutschlandweit auf Zuwanderung angewiesen», sagte der Leiter Standortmarketing München.

Der erste «Tag des Standorts» fand am 31. Januar 2024 in Zürich statt. Er wurde vom Amt für Wirtschaft (AWI) der Volkswirtschaftsdirektion organisiert. Bedeutende Zürcher Akteure aus der Industrie, dem Gesundheitsbereich, der Forschung sowie der Politik diskutierten dabei Entwicklungsthemen gemeinsam mit dem Zürcher Regierungsrat. Ziel der Veranstaltung war es, den Dialog zu fördern, Visionen und Aktionen für den Wirtschaftsstandort Zürich zu erarbeiten und Impulse zum Nutzen aller zu setzen. AWI-Amtsleiter Fabian Streiff hielt fest: «Der Fachkräftemangel ist hier genauso real.» Weil auch andere europäische Staaten bewusst im Ausland rekrutieren, müsse inländisches Potenzial möglichst gut eingesetzt werden. Überhaupt wurde der Fachkräftemangel intensiv diskutiert: Bei der folgenden Podiumsdiskussion zur Frage, wie der Wirtschafts- und Innovationsstandort Zürich weiterhin attraktiv bleiben soll, war er eines der Hauptthemen. Dazu fasste Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh pointiert zusammen: «Wer arbeiten will, den muss man arbeiten lassen!»

Podiumsteilnehmer Marc von Waldkirch, CEO von Sensorenhersteller Sensirion, nahm besonders die Politik in die Pflicht, um die Personalnot einzudämmen: «Wenn ein Antrag für eine Arbeitsbewilligung drei Monate dauert, dann ist das zu lange.» Ausländische Fachkräfte würden nicht warten, sondern in anderen Ländern anheuern. Bloss: Kann es denn schneller gehen? Der Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker hegte gewisse Zweifel: «Ich denke, anderswo dauert alles noch länger.» Ein weiteres breit diskutiertes Thema war die Unterstützung von Start-ups. Der gemeinnützige Verein SICTIC wurde eigens dafür gegründet. Deren Präsident Thomas Dübendorfer wünscht sich mehr staatliche Unterstützung: «Sobald Start-ups richtig durchstarten könnten, fehlt das Geld – oder es kommt aus dem Ausland.» Sensirion-CEO von Waldkirch warnte hingegen vor zu viel Support vom Staat: «Damit sind auch Regulierungen verbunden.»

Die zweite Podiumsdiskussion drehte sich um den Gesundheitsstandort Zürich. Erneut wurde die Rolle der öffentlichen Hand besprochen: «Der Kanton Zürich bietet grundsätzliche beste Rahmenbedingungen für eine gute Grundversorgung», sagte etwa Felix Huber, der Präsident der Ärztevereinigung MediX. «Doch vom Bund kommen immer mehr Regulierungen. Und viele davon sind gar nicht umsetzbar.» Dem stimmte auch Mazda Farshad zu. Der medizinische Spitaldirektor der Universitätsklinik Balgrist vertrat die Meinung, dass die Regulierungen ein Stück weit gar den Personalmangel befeuern. Sein Credo: «Mehr Innovation und weniger Regulation.» Alles andere würde ausländische Fachkräfte eher davon abschrecken, hierzulande zu arbeiten – genauso wie fehlende digitale Prozesse, betonte Monika Jänicke, CEO des Universitätsspitals Zürich: «Diese könnten die Mitarbeitenden massgeblich entlasten.»

Auch Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli will die Digitalisierung des Gesundheitssystems vorantreiben. Der Kanton Zürich habe diesbezüglich noch viel Arbeit vor sich: «Das elektronische Patientendossier mit digitalen Schnittstellen muss zur Norm für die datenschutzkonforme Ablage und den effizienten Austausch von Patienteninformationen werden.» Zu oft würden Ärzte viel Zeit damit vergeuden, für einen einzelnen Patienten zwischen etlichen Praxen herumzutelefonieren, ergänzt Huber. «Wirkt man dem entgegen, verbessert dies auch die Personalsituation.» Im Anschluss an die Podiumsdiskussion verteilten sich die Teilnehmenden des Anlasses auf vier Workshops und berieten intensiv über die Themen «Technologiestandort», «Fachkräftestandort», «Unternehmensstandort» sowie «Mobilität und Nachhaltigkeit». Inwiefern macht Künstliche Intelligenz den Standort Zürich attraktiver, und vor allem: Welchen Einfluss hat sie auf die Arbeitswelt, auch aus ethischer Sicht? Oder: Wie kann der Kanton Zürich im Wettbewerb mit steuergünstigeren Orten bestehen? Diese und weitere Fragen entfachten lebhafte Diskussionen.

Es war spürbar: Der Kanton Zürich steht trotz guter Ausgangslage vor grossen Herausforderungen - vor allem in Bezug auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Die interessantesten Lösungsansätze aus den Workshops werden nun von Fachgruppen weiterverfolgt und vertieft. Bevor der Netzwerk-Apéro eröffnet wurde, sprach Regierungsrätin Carmen Walker Späh zu den Gästen. Dank der Standortattraktivitäts-Studie wisse man nun, wo der Wirtschaftsstandort Zürich steht, sagte sie. Jetzt gelte es, die richtigen Lehren daraus zu ziehen. Einen zweiten «Tag des Standorts» würde die Volkswirtschaftsdirektorin auf jeden Fall begrüssen: «Um zu sehen, welche Fortschritte wir gemacht haben. Lasst uns das Potenzial, das wir haben, nutzen.»

Wie bleibt der Wirtschafts- und Innovationsstandort Zürich weiterhin attraktiv? Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh und Finanzdirektor Ernst Stocker nahmen gemeinsam mit weiteren Podiumsteilnehmenden zu dieser Frage Stellung. Quelle: Tim Love Weber

Eines der zwei Panels widmete sich dem Medizinstandort Zürich. Quelle: Tim Love Weber

An den Workshops wurden mögliche Handlungsfelder diskutiert. Quelle: Tim Love Weber

Aktuelles

Forschende der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) zeichnen verantwortlich für die neue Initiative SwissChips auf dem Gebiet der Halbleitertechnik. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, ist die Initiative ins Leben gerufen worden, um eine nationale Reaktion auf EU- und USA-Förderprogramme zu liefern. SwissChips soll die nationale Forschung und Produktion ankurbeln. Vor allem soll Forschung und Innovation auf dem Gebiet von Halbleitern, Mikroelektronik und IC-Design gefördert werden.

Die Initiative ist von der ETH, dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), dem Schweizer Zentrum für Elektronik- und Mikroelektronik (CSEM) und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) gestartet worden. Sie ist zunächst auf einen Zeitraum von 2024 bis 2026 datiert. Die Kosten tragen das SBFI (26 Millionen Franken) sowie CSEM, EPFL und ETH zusammen (7,8 Millionen Franken). Christoph Studer, Leiter der Forschungsgruppe für Integrierte Informationsverarbeitung am Departement Informationstechnologie und Elektrotechnik der ETH, ist designierter Leiter von SwissChips.

Infrastruktur und Technologie der Initiative SwissChips stehen allen Schweizer Universitäten, Fachhochschulen und Forschungsinstitutionen zur Verfügung. ce/ww

Die Initiative SwissChips soll die nationale Forschung und Produktion ankurbeln. Symbolbild: axonite/Pixabay

Aktuelles

Das finnische Technologie-, Daten- und Business-Design-Unternehmen Solita erweitert seine Präsenz auf Zürich. Das neue Büro wird dort unter seiner dänischen Marke Intellishore operieren. Intellishore ist seit 2021 Teil der Solita-Unternehmensgruppe.

Laut einer Medienmitteilung wird sich das Zürcher Büro insbesondere auf die Betreuung grosser multinationaler und pharmazeutischer Unternehmen konzentrieren. Zum Managing Director der am 5. Februar 2024 gegründeten Intellishore AG wurde Mikkel Moller Andersen ernannt.

„Unsere Wachstumsstrategie zielt darauf ab, unsere Kundschaft bestmöglich zu bedienen und eine Unternehmenskultur aufzubauen, die das Wohlbefinden und die Entwicklung unserer Mitarbeitenden fördert“, wird Solita-CEO Ossi Lindroos zitiert. „Wir freuen uns, unseren Weg gemeinsam mit dem Intellishore-Team in Zürich fortzusetzen. Das Team von Solita mit seinen mehr als 2000 Fachleuten wird dafür ein starkes Rückgrat bilden.“ Die Beschäftigten sind nun in neun europäischen Ländern ansässig.

Intellishore wird in Zürich ab sofort IT-, Daten- und Pharmafachleute rekrutieren. Wie es in der Mitteilung heisst, sei die Solita-Unternehmensgruppe für ihre menschliche, nordische Arbeitskultur bekannt. Dafür hat sie unter anderem Ende 2023 bei den Women in Tech Global Awards die Auszeichnung als weltweit drittbester Arbeitsplatz für Frauen erhalten. ce/mm

Das Zürcher Büro von Intellishore wird sich vor allem auf die Betreuung grosser multinationaler und pharmazeutischer Unternehmen konzentrieren. Symbolbild: jarmoluk/Pixabay

Aktuelles

Die Schweiz ist auch in diesem Jahr mit mehreren Städten und Kantonen in den verschiedenen Top 10-Ranglisten der European Cities and Regions of the Future 2024 vertreten. Mit diesen Ranglisten bewertet fDi Intelligence – ein britisches Investmentportal, das zur „Financial Times“ gehört – die attraktivsten Standorte Europas für Direktinvestitionen. Die Daten wurden für insgesamt 330 Städte und 141 Regionen in fünf Subkategorien erhoben: wirtschaftliches Potenzial, Humankapital und Lebensqualität, Wirtschaftlichkeit sowie Verkehrsanbindung und Business-Freundlichkeit. Bei den Mikrostädten gewinnt im Gesamtranking wie im Vorjahr Zug knapp vor den irischen Städten Limerick, Galway, und Waterford und der Schweizer Stadt Lugano. In der Unterkategorie Humankapital und Lebensqualität liegt Lugano auf Platz 5, während das Wirtschaftspotenzial Luganos die Stadt auf Platz 7 positioniert. Als keine Stadt belegte Lausanne Platz 8 hinsichtlich ihres Wirtschaftspotenzials und Platz 9 in der Unterkategorie Humankapital und Lebensqualität. Unter den kleinen Städten behält Genf laut dem Bericht seine Bedeutung als eine der wichtigsten diplomatischen und finanziellen Drehscheiben der Welt und liegt somit auf Rang 3. Nach Platz 1 im Vorjahr nimmt Basel hier nun den 5. Rang ein. In der Gruppe der mittelgrossen Städte belegt Zürich im Gesamtranking nach dem ersten Platz vom Vorjahr nun Platz 2, hinter dem polnischen Breslau und vor Vilnius in Litauen. Der Bericht hebt für Zürich besonders die gut ausgebildeten Arbeitskräfte und die Konzentration an Medtech-Unternehmen hervor. In seiner Gruppe verfügt Zürich über das grösste Wirtschaftspotenzial und verzeichnete in den vergangenen fünf Jahren im Durchschnitt 33 Neuansiedlungsprojekte. Als kleine europäische Region belegte der Kanton Waadt Platz 4 in der Unterkategorie Humankapital und Lebensqualität sowie Platz 7 in der Unterkategorie Wirtschaftspotenzial. Unter den mittelgrossen europäischen Regionen behauptet sich der Kanton Zürich auf Platz 7. Bei den kleinen Regionen belegt der Kanton Genf Platz 8 und der Kanton Zug Platz 9. Darüber hinaus waren mit Rang 3 auch die Standortförderer Greater Zurich Area (GZA) und die Basel Area mit Rang 10 erfolgreich. Sie wurden für ihre fDi-Strategie ausgezeichnet, mit der sie international expandierende Unternehmen in die Schweizer Region locken. ce/mm

Aktuelles

Unter dem neuen Namen «Founderful» wollen die Risikokapitalgeber um die Gründer Pascal Mathis, Lukas Weder und Alex Stöckl für Investitionen in Schweizer Startup-Unternehmen auflegen. Als Zielmarke streben sie ein Volumen von 120 Millionen Dollar an.

Bisher habe man bereits 85 Millionen Dollar aufgebracht und den Rest will man bis Juli 2024 zusammenbringen, wie einem Post auf Linkedin zu entnehmen ist. Die Wagniskapitalgeber wollen die Gelder insbesondere in Unternehmen investieren, die im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), Robotik und Technologie aktiv sind, wie die Nachrichtenagentur «Bloomberg» schreibt.

Laut Stöckl ist die Schweiz mit ihren Universitäten und Forschungseinrichtungen eine Drehscheibe für Startups. Etwa zwei Drittel der Portfoliounternehmen von Founderful werden von Forschern und Gründern aus Schweizer Hochschulen und Institutionen geleitet. Zu den Geldgebern des Fonds gehören Institutionen, Family Offices und Gründer von Unternehmen wie Duolingo, Delivery Hero und Scandit.

Aus dem ersten Fonds des Unternehmens, der 2020 mit rund 90 Millionen Franken aufgelegt wurde, gab es bislang zwei Exits, wie «Techcrunch» schreibt. Das waren Insightness, ein Vision-Chip-Startup, das von Sony übernommen wurde, und Bring! Labs, ein Mobile-Commerce-Startup, das von der Schweizerischen Post akquiriert wurde. In der Pipeline würden sich zwei weitere Exits befinden, beide im Bereich B2B-Software, die voraussichtlich einen zweistelligen Millionenbetrag ausmachen werden. Der Fonds hat im vergangenen Jahr acht Investitionen getätigt, darunter auch in mehrere Robotik-Startups. Die Gesamtzahl des Portfolios beträgt 48 Firmen. «Die Schweiz ist einer der am schnellsten wachsenden Risikokapitalmärkte der Welt», sagte Stöckl in einem Videointerview.

Canva

Aktuelles

Die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Kanton Zürich beruht auf dem Zusammenspiel verschiedener Elemente: Ein breitgefächertes Unternehmertum mit einer innovativen Start-Up-Szene, eine exzellente Forschungs- und Bildungslandschaft, hervorragende Infrastruktur und ein begünstigendes regulatorisches Umfeld. Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Attraktivität des Standorts Zürich weiter zu stärken.

Zum Auftakt fand eine Podiumsdiskussion zum Wirtschaftsstandort Kanton Zürich statt. Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh und Finanzdirektor Ernst Stocker diskutierten mit Marc von Waldkirch, CEO Sensiron, und Thomas Dübendorfer, Präsident SICTIC, zur Frage, wie der Wirtschafts- und Innovationsstandort Zürich seine Anziehungskraft weiter verbessern kann. Das zweite Panel mit Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli, Prof. Dr. med. Mazda Farshad, Medizinischer Spitaldirektor Universitätsklinik Balgrist, Monika Jänicke, CEO Universitätsspital Zürich, und Felix Huber, Leitender Arzt mediX Praxis Zollikerberg, widmete sich dem Medizinstandort Zürich und ging der Frage nach, wie das Angebot von der Grundversorgung bis zur Spitzenmedizin weiter verbessert werden kann. Anschliessend fanden Workshops statt zu den Themen «Technologiestandort» mit Fokus auf künstliche Intelligenz; «Fachkräftestandort» mit Blick auf die Ausweitung des Talentpools; «Unternehmensstandort» mit der Leitfrage nach den Möglichkeiten zur Erhöhung der Standortattraktivität; sowie «Mobilität und Nachhaltigkeit» mit dem Ziel, aus der Digitalisierung Chancen für die Mobilität zu eruieren. Die Diskussionen in diesen Workshops resultieren in Vorschlägen für unterschiedlichste Handlungsfelder. Diese werden nun weiterverfolgt, um die Ideen in die Tat umzusetzen.

Dem «Tag des Standorts» vorausgegangen ist eine Studie zur Standortattraktivität des Kantons Zürich durch die Volkswirtschaftsdirektion. Die Analyse hat verschiedene Faktoren untersucht, die massgeblich auf den Wirtschaftsstandort Zürich wirken und aufgezeigt, wo der Kanton im Vergleich zur europäischen Konkurrenz gut dasteht (Bildung, Wirtschaftskraft, Lebensqualität) – und wo Verbesserungspotential besteht (Arbeitsmarkt, Innovation, Steuern, Infrastruktur). Der «Tag des Standorts» nutzte diese Auslegeordnung in den Diskussionen und konkretisierte den Handlungsbedarf im Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Aufgrund des grossen Interesses wird der «Tag des Standorts» nächstes Jahr erneut durchgeführt.

Aktuelles

Ein über Forschungen der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) gedrehter Film ist in der Kategorie Bester Kurzfilm beim Environmental Film and Screenplay Festival in Los Angeles ausgezeichnet worden, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

Der Film wurde während Forschungsarbeiten im Lötschental im Kanton Wallis vom ehemaligen WSL-Zivildienstleistenden Raul Pfammatter gedreht. Der Filmproduzent mit eigener Firma, Almafilm, habe für die Dreharbeiten einige Tage die Forschenden sowie das Lötschental besucht, um „Eindrücke von der Landschaft und den Projektmitarbeitenden zu sammeln“.

Die WSL-Gruppe Dendrosciences unter Leitung von Patrick Fonti finde hier Idealbedingungen für Untersuchungen des Baumwachstums in unterschiedlichen Höhenlagen. Die Region biete wertvolles Jahrringmaterial für verschiedene Arten von dendrochronologischen Studien sowie einen perfekten Ort, um junge Forschende auszubilden. „Der Kurzfilm gibt einen tollen Einblick in unsere Arbeit und zeigt gleichzeitig die Pracht des Lötschentals. Um ihn zu promoten, haben wir ihn bei einem internationalen Wettbewerb eingereicht - und siehe da, wir haben den ersten Preis in unserer Kategorie gewonnen", wird Fonti zitiert.

Ziel der filmischen Dokumentation war es, die Forschungsarbeiten für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen, heisst es. Seit 2007 untersucht die WSL, unterstützt durch lokale Behörden und Gemeinden, die Nadelbäume im Lötschental. Aktuell werden auf Dauerbeobachtungsflächen Messdaten zum Baumwachstum entlang eines Höhengradienten erfasst. ce/heg

Ausschnitt aus dem Film von Raul Pfammatter. Bild: zVg/WSL

Aktuelles

Anfang 2023 hat der Regierungsrat beschlossen, den Kanton Zürich für Stiftungen attraktiver zu machen. Basierend auf einer Studie hat die Zürcher Regierung verschiedene Massnahmen eingeleitet, um dieses Ziel zu erreichen. Ein Kernanliegen betraf die Verbesserung der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen. Durch eine Praxisanpassung des kantonalen Steueramtes wird ein zeitgemässes und wirkungsvolles Stiftungswesen gefördert.

Neu steht einer angemessenen Entschädigung von Stiftungsrätinnen und Stiftungsräten gemeinnütziger Stiftungen bei einer Steuerbefreiung nichts mehr entgegen. Zudem werden gemeinnützige Tätigkeiten im Ausland nach dem gleichen Massstab wie Tätigkeiten im Inland gemessen. Dies wird es dem Kanton Zürich vermehrt erlauben, international tätige Stiftungen im Kanton anzusiedeln.

Das Steueramt hat zudem seine Praxis zu unternehmerischen Fördermodellen publiziert. Gemäss der Praxisfestlegung des Steueramtes ist die Fördertätigkeit nicht nur auf à-fonds-perdu-Beiträge und Darlehen beschränkt, sondern es sind auf der Förderseite auch Impact Investments möglich. Voraussetzung ist, dass Stiftungen dort tätig sind, wo es noch keinen Markt gibt – sie also keine Konkurrenz für nicht steuerbefreite Investoren sind. Zudem müssen die an die Stiftung zurückfliessenden Mittel wieder für gemeinnützige Zwecke verwendet werden.

Diese Praxisanpassung erfolgt insbesondere aufgrund der geänderten gesetzlichen Grundlagen für Stiftungen, die per 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind. Gemäss Art. 84b des Zivilgesetzbuches (ZGB) müssen Stiftungen der Aufsichtsbehörde die Vergütungen des Stiftungsrates bekannt geben. Weiter hat die Aufsichtsbehörde gemäss Art. 84 Abs. 2 ZGB dafür zu sorgen, dass das Stiftungsvermögen zweckkonform verwendet wird. Erkenntnisse aus dem Austausch des Steueramtes mit den Stiftungsaufsichten des Bundes und des Kantons sowie ein Rechtsgutachten von Prof. Dr. Andrea Opel zu den steuerlichen Rahmenbedingungen für ein wirkungsvolles Stiftungswesen im Kanton Zürich stützen diese Praxisanpassung.

Die gemeinsam mit dem Verband der Schweizer Förderstiftungen «SwissFoundations» lancierte Initiative des Kantons geht aber über die Verbesserung des steuerrechtlichen Rahmens hinaus. 2023 wurden drei weitere Massnahmen umgesetzt.

Zürich revolutioniert Rahmenbedingungen, um Stiftungen anzuziehen und zu stärken, und schafft so ein zeitgemäßes und wirkungsvolles Stiftungswesen.

Aktuelles

Im schwedischen Lund entsteht mit der European Spallation Source (ESS) die weltweit stärkste Neutronenquelle. Die ZHAW School of Engineering war massgeblich an der Entwicklung der Maschinenschutz- und Personen-Sicherheitssysteme dieser Anlage beteiligt. 2025 soll die Grossforschungsanlage zum ersten Mal Spallationsneutronen generieren. Forschende versprechen sich durch den sehr intensiven und gepulsten Neutronenstrahl eine effizientere Erforschung von Materialeigenschaften. Die Anwendungen reichen von der Optimierung von Festplatten über die Untersuchung von Strukturen im Quantencomputing bis hin zur Weiterentwicklung von Solarzellen und der Aufschlüsselung von Molekülstrukturen. «Die Neutronen-Physik ist für die Erforschung der Materialstruktur sehr interessant. Neutronen durchdringen dichtere Materialien besser als zum Beispiel Röntgenstrahlen. Dadurch ermöglichen sie die Untersuchung der inneren Strukturen von Objekten», erklärt ZHAW-Forscher Christian Hilbes.

Der 600 Meter lange Protonen-Beschleuniger sowie die daran anschliessende, rotierende Neutronenquelle wurden eigens für die European Spallation Source entwickelt. Viele der Komponenten des Beschleunigers sind aufwändig realisierte Einzelanfertigungen. Wenn sich der Protonenstrahl stark ändert, können die Komponenten schneller altern oder es könnte sogar ein Loch entstehen. «Allfällige Schäden können eine lange Abschaltung der Anlage nach sich ziehen, was jeden Fall vermieden werden sollte», erklärt Christian Hilbes. Das Maschinenschutz-System soll reagieren, bevor es zu einem Schaden kommt. Dazu überwacht das System unzählige Parameter, die entlang des ganzen Beschleunigers gemessen werden. Überschreiten die Parameter festgelegte Toleranzen, wird innerhalb kürzester Zeit eine Strahlabschaltung durchgeführt. «Unsere Aufgabe bei der European Spallation Source bestand darin, die Konzepte für das Maschinenschutz-System zzz zu entwickeln sowie auch konkrete Teilsysteme davon zu realisieren. Zudem unterstützen wir bei der Entwicklung verschiedener Personensicherheits-Systeme», sagt Hilbes.

So sieht einer der über 20 Schränke mit Komponenten des Fast Beam Interlock-Systems aus, das die ZHAW entwickelt hat. Foto: Israa Ali/ESS Auf einige der Ereignisse beim Beschleuniger muss extrem schnell reagiert werden können. «Die Herausforderung war, dass es dafür kein kommerziell erhältliches Maschinenschutz-System gab, sondern wir dies von Grund auf entwickeln mussten», sagt Christian Hilbes. Daher hat das ZHAW-Team das sogenannte Fast Beam Interlock-System (FBIS) mit knapp 600 Hardware-Einheiten sowie entsprechender Software entwickelt. «Das Fast Beam Interlock-System muss Innerhalb von einigen 10 bis 100 Mikrosekunden reagieren und dies während 24 Stunden am Tag, möglichst ohne Fehlabschaltungen zu verursachen», erklärt Martin Rejzek von der ZHAW School of Engineering. «Zum Einsatz kommt das entwickelte System etwa, wenn ein Strahlstrommonitor eine unerwartete Strahlintensität misst. Dann muss es entscheiden, ob es den Strahl abschaltet oder nicht». Da die Strahlstrommonitore mit dem Fokus auf Strahloptimierung und nicht Maschinenschutz entwickelt wurden, mussten insgesamt mehrere hundert Signale von teils sehr unterschiedlichen Systemen in das Fast Beam Interlock-System integriert werden.

Auch an der Auslegung, Realisierung und bei der Nachweisführung verschiedener Personenschutz-Systeme der European Spallation Source war das Team der ZHAW massgeblich beteiligt. «Da es um Personenschutz geht, primär um den Schutz vor Strahlung, müssen für diesen Bereich sehr strenge Vorgaben eingehalten werden», erklärt ZHAW-Forscherin Joanna Weng. Dazu gehören zum Beispiel Regelungen, wann sich eine Person in welchem Bereich aufhalten darf.

2014 startete der Bau der European Spallation Source (ESS) im schwedischen Lund. Die Forschungseinrichtung ist ein Konsortium für eine europäische Forschungsinfrastruktur (ERIC), dem neben Schweden und der Schweiz elf weitere europäische Länder angehören. Aus der Schweiz ist neben der ZHAW auch das Paul-Scherrer-Institut (PSI) massgeblich am Aufbau des ESS beteiligt. Die Anlage ist zurzeit in der Inbetriebnahme. 2025 soll die Grossforschungsanlage zum ersten Mal Spallationsneutronen generieren. Wissenschaftler:innen aus vielen unterschiedlichen Forschungsbereichen versprechen sich durch den sehr intensiven und gepulsten Neutronenstrahl eine effizientere Erforschung von Materialeigenschaften.

Sicht auf das ESS-Gelände mit der Neutronenquelle und dem 600 Meter langen Protonenbeschleuniger. Foto: Perry Nordeng/Media bank | ESS (euro-peanspallationsource.se)

Unter anderem in dieser Halle, die parallel zum 600 Meter langen Beschleuniger verläuft, werden die Systeme der ZHAW eingebaut. Foto: Ulrika Hammarlund/ESS

So sieht einer der über 20 Schränke mit Komponenten des Fast Beam Interlock-Systems aus, das die ZHAW entwickelt hat. Foto: Israa Ali/ESS

Events

Aktuelles

Die ETH bietet ab dem kommenden Wintersemester einen Masterstudiengang in Weltraumwissenschaften an. Damit reagiere die bereits seit Jahren in der Weltraumforschung tätige Hochschule auf den Wunsch von Studierenden, aber auch auf die Bedürfnisse der Industrie, erläutert die ETH in einer Mitteilung. Im neuen Studiengang wird Wissen zu Raumfahrtsystemen wie Trägerraketen, Satelliten, Teleskopen und Raumfahrzeugen vermittelt. Darüber hinaus werden Grundlagen in Erd- und Planetenwissenschaften sowie in Astrophysik gelehrt.

„Der Master ist einzigartig in Europa, weil er sich sehr auf die kommerzielle Raumforschung konzentriert, konsequent interdisziplinär aufgestellt ist und zugleich das vertiefte Wissen in Ingenieurdisziplinen und Naturwissenschaften bietet, für welches die ETH bekannt ist“, wird Thomas Zurbuchen in der Mitteilung zitiert. Der ETH-Professor und ehemalige NASA-Forschungsdirektor hat den Masterstudiengang initiiert. „Die Raumfahrtindustrie braucht dringend Leute, die die komplexen Systeme überblicken und die Abhängigkeiten der Teilsysteme – vom Antrieb über die Navigation der Trägersysteme bis zu den wissenschaftlichen Experimenten – verstehen.“

Für die Umsetzung des Masters ist Simon Stähler zuständig. Der ETH-Wissenschaftler ist selbst in der Erforschung von Marsbeben aktiv. „Der Zugang zum All wird einfacher, auch für kommerzielle Akteure“, meint Stähler. So sei es bereits möglich, Platz auf einem Satelliten zu erwerben. Es werde also künftig „viel mehr Fachkräfte brauchen, die Weltraumsysteme wirklich verstehen“. ce/hs

Eine Aufnahme des James-Webb-Teleskops, in das auch Fachwissen der ETH eingeflossen ist. Bild: Bild: NASA, ESA, CSA, and STScI via Flickr

Aktuelles

Unter der Beteiligung der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) haben Forschende aus der Schweiz und Deutschland eine Möglichkeit entwickelt, das Klima- und Wettermodell ICON mit einer Open-Source-Lizenz zu versehen. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, können damit alle Interessenten und wissenschaftlich Tätigen Zugang zu dem Modell erhalten. Dies soll nicht nur die Forschung sowie die Arbeit der hinter ICON stehenden Institute transparenter machen, sondern die wissenschaftliche Entwicklung auch fördern, heisst es in der Mitteilung.

ICON (ICOsahedral Non-hydrostatic modelling framework) ist ein numerisches Wettermodell und berechnet mittels dreidimensionaler Computersimulation die Veränderung der Atmosphäre über die nächsten Stunden und Tage. Das Modell wird vor allem von nationalen Wetterdiensten wie dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) oder dem Deutschen Wetterdienst (DWD) genutzt.

Hinter der Entwicklung des ICON-Modells stehen das Schweizer Center for Climate Systems Modeling (C2SM) unter Beteiligung von Empa, MeteoSchweiz, Eidgenössischer Technischer Hochschule Zürich (ETH) und Eidgenössischer Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) aus Birmensdorf ZH sowie das Deutsche Klimarechenzentrum (DKRZ), der DWD, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sowie das Max-Planck-Institut für Meteorologie (MPI-M).

„Die Open-Source Lizenzierung wird den Austausch mit unseren Partnern in der Wissenschaft vereinfachen und könnte die Gründung neuer innovativer Startups im Umweltbereich unterstützen“, wird Dominik Brunner in der Mitteilung zitiert, Leiter der Gruppe Atmosphärische Modellierung und Fernerkundung in der Empa-Abteilung Luftfremdstoffe/Umwelttechnik. ce/ww

Klima-schädliches Methan wird etwa bei der Förderung von fossilen Energieträgern oder in der Landwirtschaft freigesetzt. Bild: zVg/Empa

Symbolbild (canva)

Aktuelles

Das Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) will Forschung und Praxis näher zusammenbringen. Zu diesem Zweck erweitert es laut einer Medienmitteilung sein Angebot: Neben der angestammten Trendforschung widmet sich die renommierte Denkfabrik mit ihrer 60-jährigen Unternehmensgeschichte neu auch den Tätigkeitsfeldern Innovationsberatung und Führungskräfteentwicklung. Diese beiden Bereiche werden von Frauen geleitet, die sich der Geschäftsleitung des GDI neu angeschlossen haben.

Als Head of Strategic Services verantwortet Susan Shaw seit dem 1. Dezember 2023 die Innovationsberatung. Die Sozialwissenschaftlerin kommt aus der Marktforschung und war zuletzt als Geschäftsführerin von GIM Suisse tätig. „Mit Strategic Services gehen wir der Frage nach, was die Erkenntnisse aus dem Think Tank für die einzelnen Branchen und Firmen sowie deren Zielgruppen bedeuten“, wird sie zitiert.

Tanja Ineichen leitet den neuen Geschäftsbereich Leadership & Transformation. Sie bringt den Angaben zufolge umfangreiche Retail-Erfahrung mit. In der Migros-Gruppe hat sie über 15 Jahre Initiativen zur Entwicklung von Führungskräften aufgebaut und geleitet. „ZukunftsgestalterInnen im Top-Management sind die treibenden Innovationskräfte im Unternehmen“, so Ineichen. Sie werden in ihrer persönlichen Entwicklung begleitet und bei der Gestaltung ihrer Teams und Organisationen unterstützt.

„Gerade in Zeiten von zunehmender Veränderungsdynamik wie heute ist sowohl die Erforschung einer möglichen Zukunft als auch die Implementierung konkreter Innovationen für die Gesellschaft und für Unternehmen umso wichtiger“, sagt CEO Johannes Bauer. „Wir erforschen die Zukunft und gestalten sie gemeinsam mit Unternehmen.“ ce/mm

Das GDI richtet sich neu aus und vereint unter seinem Dach die angestammte Trendforschung mit den ergänzenden Bereichen Innovationsberatung und Führungskräfteentwicklung. Bild: GDI

Aktuelles

Die Standortförderung Knonauer Amt und die Standortförderung des Kantons Zürich hatten am 25. Januar zu einem Vortragsabend zum Thema Künstliche Intelligenz geladen. Rund 250 Gäste seien der Einladung in den Kasinosaal in Affoltern gefolgt, schreibt die Standortförderung Knonauer Amt in einer Mitteilung. Mehr Informationen zum Vortragsabend mit dem Titel Der Roboter – Unser neuer Freund und Helfer? werden dort per Link auf einen Bericht im „Affolter Anzeiger“ zur Verfügung gestellt.

„Bei einigen Unternehmen hier im Knonauer Amt hat die KI bereits eine grosse Bedeutung“, wird Johannes Bartels im Bericht zitiert. Dem Geschäftsleiter Standortförderung Knonauer Amt zufolge bildet das Säuliamt einen „perfekten Standort“ zwischen den Wirtschaftszentren Zürich und Zug. Daher spiele auch das Thema KI in der Region eine grosse Rolle. Hier will die Standortförderung „ein gutes Ökosystem anbieten“.

Als Referierende hatten die Veranstaltenden unter anderem den Gründer und Leiter der Denkfabrik W.I.R.E., Stephan Sigrist, gewonnen. Er erläuterte Geschichte und Hintergründe der Skepsis gegenüber Künstlicher Intelligenz und riet, sich die wichtigen Entscheidungen, „zum Beispiel bei der Partnerwahl oder dem Restaurantbesuch“, nicht von einer KI diktieren zu lassen. Nathalie Klauser ging auf ethische Fragen rund um den Einsatz von KI ein. Dabei zeigte sich die Gründerin des Vereins Intersections skeptisch, dass es Künstlicher Intelligenz gelingen wird, Stereotype über Hautfarbe, Sexualität oder Geschlecht zu überwinden. ce/hs

Die Standortförderung Knonauer Amt und die Standortförderung des Kantons Zürich haben einen Vortragsabend zum Thema Künstliche Intelligenz veranstaltet. Symbolbild: geralt/Pixabay

Aktuelles

Ausländische Staatsangehörige, die unter die Bestimmungen für Drittstaatsangehörige fallen, benötigen in der Schweiz eine Arbeitsbewilligung. Ebenso wie Arbeitnehmende von Unternehmen mit Sitz in der EU/EFTA, die länger als 90 Tage pro Kalenderjahr in die Schweiz entsandt werden. Im Kanton Zürich können die Unternehmen diese Gesuche seit dieser Woche über die neue Fachapplikation workpermit.services.zh.ch einreichen. Es ist das erste digitale Angebot auf der kantonalen Transaktionsplattform ZHservices, das sich an Firmenkunden richtet. Das neue Kundenportal führt die Verantwortlichen in den Unternehmen durch den gesamten Gesuchstellungs-Prozess. Es beinhaltet den elektronischen Datenaustausch mit der im Amt für Wirtschaft zuständigen Behörde wie auch die digitale Zustellung von Verfügung und Rechnung an den Kunden.

Das bisherige System «e-Work-Permit» (eWP) war in der Volkswirtschaftsdirektion mehr als 20 Jahre lang im Einsatz. Der Bereich Arbeitsbewilligungen im Amt für Wirtschaft bearbeitete damit im langjährigen Durchschnitt rund 15'000 bis 18'000 Gesuche im Jahr. Aufgrund hoher Betriebskosten und veralteter Technologien war eine Ablösung der eWP-Fachapplikation dringend angezeigt. Die Neukonzeption wurde im Juli 2021 gestartet. Nach einer erfolgreichen Pilotphase, zu welcher ausgewählte Unternehmen beigetragen haben, konnte das neue Portal nun in Betrieb genommen werden.

Die neue Lösung entspricht den heutigen technischen Standards, ist stabil, anpassbar, erweiterbar und unterstützt den aktuellen Arbeitsalltag des Bereichs Arbeitsbewilligungen. Die neue Applikation setzt die Strategie Digitale Verwaltung des Kantons Zürich um, indem sie für die Unternehmen im Kanton Zürich, aber auch für die internen User auf der zentralen Plattform ZHservices eine zeitgemässe und benutzerfreundliche User Experience bietet. Noch in Vorbereitung befindet sich eine zusätzliche Anbindung an easyGov, den Online-Schalter des Bundes für Unternehmen. Der Kanton Zürich ist in diesem Projekt als Pilot-Kanton präsent.

Foto: Unsplash+

Aktuelles

Die Lehre an der UZH ist vielfältig, lebendig und im Wandel begriffen. Die Entwicklungsfelder sind weit gesteckt, die Horizonte offen, die Potenziale gross.

Eine sechsteilige Artikelserie auf UZH News thematisiert im Zusammenhang mit der Initiative «Zukunft der Lehre an der UZH» in den kommenden Wochen, was die Lehre bewegt, wie sie sich bewegt und wer sie bewegt. Wir werfen dazu einen Blick hinter die Kulissen der Lehrveranstaltungen und beleuchten einen Aspekt der universitären Lehre, der sonst eher selten Beachtung findet: Die Zusammenarbeit der Dozierenden untereinander und ihre Bedeutung für Innovationen in der Lehre.

Die Serie zeigt, was Dozierende veranlasst, gemeinsam über neuartige Lösungen in der Lehre nachzudenken. Sie erhellt, welche Fragestellungen, Probleme und Herausforderungen am Anfang von Innovationsprozessen stehen. Und sie erklärt, wie Dozierende zusammenarbeiten, um gute Ideen zur Reife zu bringen und in die Realität umzusetzen, und wie sie damit Entwicklungen in der gesamten Universität vorantreiben.

Für das Bild, das die Lehre nach aussen hin abgibt, fallen die kooperative Aspekte der Lehre weniger ins Gewicht als zum Beispiel die Persönlichkeit und Ausstrahlung der einzelnen Dozierenden. Die Art und Weise, wie Dozierende ihre Studierenden fordern und fördern, inspirieren und motivieren, hinterlässt prägende Eindrücke. Für den Lernerfolg der Studierenden und für ihre weitere Laufbahn ist es von grosser Bedeutung, welche Erfahrungen sie in der direkten Begegnung mit einzelnen Dozierenden machen.

Trotzdem hängt die Qualität universitärer Lehre nicht nur von der Persönlichkeit der einzelnen Dozierenden ab, sondern auch von den komplexen fachlichen, methodischen, organisatorischen, räumlichen und technischen Voraussetzungen, die meist unsichtbar bleiben. Viele Hände greifen ineinander, um funktionierende Abläufe in der Lehre zu gewährleisten. Auch Tätigkeiten wie die Aufbereitung von Lehrstoffen, das Erstellen von Lehrmaterialien, der Aufbau von didaktischem Knowhow, die Evaluation und Qualitätsentwicklung von Lehrveranstaltungen oder die Konzeption neuer Module und Studienprogramme erfolgen in arbeitsteiligen Prozessen.

Dozierende sind also keineswegs allein. Das zeigt auch der Blick auf die kollegialen Netzwerke, in denen sich die Dozierenden bewegen. Dozierende tauschen untereinander Erfahrungen aus, teilen Wissen und Knowhow und stärken damit gegenseitig ihre Handlungsfähigkeit und ihr Qualitätsbewusstsein.

Teaching-Communities sind wirkungsvolle Ideengeneratoren und Impulsgeber für die Weiterentwicklung der Lehre an der UZH.

– Gabriele Siegert, Prorektorin Lehre und Studium / Vizerektorin UZH

«Dozierenden-Netzwerke sind eine nicht zu unterschätzte Ressource für die universitäre Lehre», sagt Prorektorin Gabriele Siegert. Den einzelnen Dozierenden bieten sie fachliche Unterstützung und persönlichen Rückhalt. Für die Lehre insgesamt sind sie ein dynamischer und kreativer Faktor, wie Siegert betont: «Teaching-Communities sind wirkungsvolle Ideengeneratoren und Impulsgeber für die Weiterentwicklung der Lehre an der UZH», sagt sie.

Das sind gute Gründe, um die Vernetzung unter den Dozierenden aktiv zu fördern und deren Zusammenarbeit zu stärken. Zumal die Hochschullehre vor vielen neuen Herausforderungen steht, die man im besten Fall gemeinsam angeht. Grosse Fragen warten auf clevere Antworten. Wie lässt sich beispielsweise die steigende Nachfrage nach flexibleren, transdisziplinären und internationalen Lehrformaten befriedigen? Welche Chancen und Risiken birgt die digitale Transformation für die Lehre? Und wie sieht ein verantwortungsvoller Umgang mit generativer Künstlicher Intelligenz in Studium und Lehre aus?

Die UZH setzt bei der Weiterentwicklung der Lehre auf die Expertise, die Kreativität und das Engagement ihrer Dozierenden und ihrer Studienprogrammverantwortlichen. Mit der Initiative «Zukunft der Lehre» hat die UZH einen strategischen Orientierungsrahmen für die weitere Entwicklung der Lehre geschaffen. Dabei setzt sie einen starken Akzent auf Kooperation und auf die Vernetzung zwischen allen Personen, welche die Lehre an der UZH, sei es im Hintergrund oder im Vordergrund, ermöglichen.

Mittlerweile gibt es an der UZH zahlreiche Anlässe, Workshops und Online-Netzwerke, die fakultätsübergreifend von Dozierenden genutzt werden, um sich über aktuelle Trends, neue Ansätze oder praktische Lösungen in der Lehre auszutauschen — so zum Beispiel die Teaching Inspiration Week, der Tag der Lehre oder den Open Channel Education. Ein zukunftsweisender Schritt war auch die Gründung einer Studienverantwortlichen-Community im Frühling 2023.

Die Universitäre Lehrförderung (ULF) wiederum setzt Anreize für Dozierenden-Teams, Ideen für konkrete innovative Lehrformate zu entwickeln, zu testen und umzusetzen. Das Spektrum der Formate, die in diesem Rahmen bereits umgesetzt wurden oder derzeit entwickelt werden reicht von praktischen Tools und interne Schulungen bis hin zu ganzen Modulen oder gar Studienprogrammen. Viele der Projekte haben das Potenzial, auf die ganze UZH auszustrahlen und weiteren Entwicklungen anzuregen.

Die sechs innovativen Lehrprojekte, die für die Artikelserie auf UZH News ausgewählt wurden, stehen stellvertretend für viele weitere erfolgsversprechende Ideen, die derzeit an der UZH erprobt und umgesetzt werden. Die Auswahl orientiert sich am sogenannten «UZH Curriculum». Dieses nennt sechs Merkmale, an denen sich die Lehrentwicklung an der UZH ausrichtet. Gute Lehre ist demnach forschungsbasiert, lernzielorientiert, aktivierend, individualisiert, transdisziplinär und international.

Jedes der sechs Projekte, das in der Artikelserie vorgestellt wird, steht für eines der sechs Merkmale. Auf diese Weise – so die Hoffnung – macht die kleine Serie spürbar, wie gross die thematische und methodische Vielfalt innovativer Lehrprojekte an der UZH ist.